… die Bauern hatten alle gescheite Gesichter; das Hornvieh war von bester Güte; sogar die Schweine der Bauern sahen aus wie Aristokraten.

Gogols einziger Roman, der zudem Fragment geblieben ist. Von den drei geplanten Teilen erschien 1842 der erste; der zweite soll wohl fertiggestellt worden sein, aber Gogol verbrannte das Manuskript kurz vor seinem Tod unter dem Einfluss eines religiösen Fanatikers. So sind vom zweiten Teil nur einige Kapitel erhalten, aus denen sich aber kein geschlossener Handlungsverlauf ablesen lässt und die zudem Lücken und leichte Unstimmigkeiten aufweisen. Trotzdem ist dem Roman anhaltender Erfolg beschieden gewesen: Nach seinem Erscheinen kontrovers diskutiert, wurde er für die nachfolgende Schriftsteller-Generation zu einem wichtigen Orientierungspunkt, sowohl in der Nachfolge als auch in der Opposition.

Erzählt wird die Geschichte des ehemaligen Zollbeamten Pawel Iwanowitsch Tschitschikow, der irgendwann nach 1812 in die Provinzstadt N. einfährt, die irgendwo zwischen Moskau und Petersburg liegt. Tschitschikow weiß mit seinen Schmeicheleien rasch die gesamte Oberschicht des Städtchens für sich einzunehmen, und beginnt, nachdem er sich so eingeführt hat, mit einer Rundfahrt zu diversen, im Umland gelegenen Güter. Dort kommt er zumeist recht direkt zu seinem eigentlichen Anliegen: Er möchte jene leibeigenen Bauern kaufen, die auf der aktuellen, staatlichen Revisionsliste verzeichnet, seit Erstellung dieser Liste aber verstorben sind. Für diese „toten Seelen“ hofft Tschitschikow, kaum etwas bezahlen zu müssen, da er die Gutsbesitzer von der Verpflichtung zur Zahlung der Kopfsteuer für diese Verstorbenen bis zur Erstellung der nächsten Revisionsliste befreit. Zwar stößt dieses Ansinnen bei allen Gutsbesitzern auf Kopfschütteln, aber angesichts der Aussicht auf einen, wenn auch noch so geringen Gewinn einer- und die Einsparung der Abgaben andererseits gehen nahezu alle darauf ein. Auch der Abschluss der entsprechenden Kaufverträge bei Gericht geht reibungslos über die Bühne, so dass sich Tschitschikow nach wenigen Tagen im Besitz einer stattlichen Anzahl von Leibeigenen sieht, die nur den winzig kleinen Fehler aufweisen, dass sie verstorben sind.

Wozu Tschitschikow diese toten Seelen benötigt wird im gesamten ersten Teil des Romans nicht ausdrücklich gesagt. Da das elfte Kapitel aber seine bisherige Karriere als Beamter zusammenfasst, die eine Abfolge von Korruption und betrügerischer Bereicherung darstellt, lässt sich zumindest vermuten, dass es sich um einen weiteren Betrug handeln dürfte. Anstatt nun N. auf dem schnellsten Weg zu verlassen, verkuckt sich Tschitschikow in die blonde Tochter des Gouverneurs, und weil ihn am Ort alle so sympathisch finden, bleibt er noch einige Tage. Doch kommt es in diesen wenigen Tagen zu einem Sturm der Klatsches und wilder Gerüchte, ausgelöst durch den einzigen Gutsbesitzer, dem Tschitschikow seine toten Seelen nicht hatte abkaufen können. Und ausgerechnet dieser Gutsbesitzer warnt Tschitschikow auch, dass ihm Ärger ins Haus stehe, was zu Tschitschikows fluchtartiger Abreise aus N. führt. Damit endet der erste Teil des Romans.

Der zweite Teil zeigt einen etwas gealterten Tschitschikow, der aber immer noch dasselbe Projekt verfolgt. Es wird nun klar, dass er die Bauern, die in einem verwaltungstechnischen Sinne immer noch am Leben sind, verpfänden möchte, um genug Kapital zu erwerben, um selbst ein Gut zu kaufen. Die Handlung des zweiten Teils bleibt rudimentär: Einerseits erwirbt Tschitschikow, begeistert über die ökonomische und höchst erfolgreiche Führung eines Gutes durch seinen Besitzer, selbst ein heruntergekommenes Gut zu einem Spottpreis, andererseits verwickelt er sich offenbar in einen Erbschaftsbetrug zu Lasten des Vorbesitzers seines gerade erworbenen Landgutes. Auch der zweite Teil sollte mit der Flucht Tschitschikows enden, allerdings diesmal aus wesentlich ernsterer Gefahr als zum Ende des zweiten Teils.

Es ist nur zu selbstverständlich, dass ein solcher Roman, der die Honoratioren der Provinz als eine Gruppe etwas eitler, um sich selbst kreisender Dummköpfe darstellt, die mit einigen Schmeicheleien gefügig, durch einige Gerüchte aber ebenso leicht kopfscheu gemacht werden können, als Satire gelesen wurde. Und sicherlich ist es auch so, dass in vielen Verfassern satirischer Schriften ein Moralist am Grunde ruht, der aufgeschreckt, wenn man seine Hervorbringung als Satire liest und entsprechend belacht. Wie sehr das bei Gogol der Fall war, lässt sich leicht aus den moralisierenden und überhaupt belehrenden Passagen des zweiten Teils ersehen, die wohl zum Ziel hatten, Tschitschikows letztendliche Läuterung in die Wege zu leiten. Es ist daher verständlich, dass sich Gogol von der allgemeinen Rezeption seines Romans missverstanden fühlte. Das ändert aber wenig an der Tatsache, dass die Satire die gelungenste Ebene des gesamten Romans ist. Von daher ist es vielleicht ein Glück, dass es dem Autor verwehrt geblieben ist, diesen Eindruck durch die nachfolgenden Romanteile zunichte zu machen.

In der Übersetzung Vera Bischitzkys ein frisches und humoristisches Buch auf der Höhe der europäischen Literatur seiner Zeit. Und man darf getrost die Lektüre mit dem Ende des ersten Teils einstellen; das Übrige dient nur literarhistorischen Zwecken.

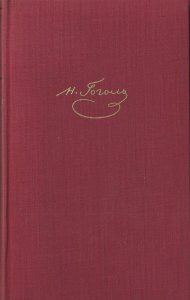

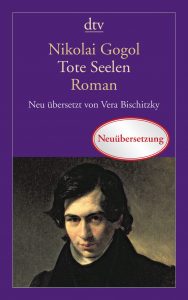

Nikolai Gogol: Tote Seelen. Ein Poem. Aus dem Russischen übersetzt von Vera Bischitzky. dtv 14263. München: dtv, 52021. Broschur, 637 Seiten. 14,90 €.