Warum lügen Romane eigentlich immer so schrecklich?

Main Street, 1920 erschienen, ist der Roman, mit dem Sinclair Lewis seinen Durchbruch als Autor hatte. Ihm waren bereits sechs andere Romane mit mäßigem Erfolg vorausgegangen, doch Main Street traf offenbar einen Nerv der Zeit, denn während der ersten sechs Monate verkaufte sich das Buch 180.000 mal und brachte es innerhalb von nur wenigen Jahren auf eine Auflage von 2.000.000 Exemplaren. Dieser Bestseller begründete den anhaltenden Ruhm des Autors, der ihm 1930 als erstem us-amerikanischem Autor den Literatur-Nobelpreis einbringen sollte. Erzählt wird die Geschichte Carols, die nach dem Studium einige Zeit als Bibliothekarin in Saint Paul, Minnesota arbeitet. Dann lernt sie, die eigentlich nicht darauf aus ist zu heiraten, den Arzt Will Kennicott kennen, der ihr sehr rasch einen Heiratsantrag macht. Angesichts der Tatsache, dass sie beruflich nicht zufrieden ist, nimmt sie den Antrag an, auch weil sie überzeugt ist, Will durchaus zu lieben. Will nimmt sie mit in die Kleinstadt Gopher Prairie, ebenfalls in Minnesota, in der er praktiziert. Minnesota ist den Deutschen zumindest von seiner winterlichen Seite wahrscheinlich durch den Film Fargo bekannt; hier leben vorwiegend deutsche und skandinavische Einwanderer, die ihren Lebensunterhalt als Farmer verdienen. Gopher Prairie ist eine typische, provinzielle Kleinstadt, die für die umliegenden Farmen Läden, Schule und eben auch einige Ärzte vorhält. Wie man sich leicht denken kann, stößt die hübsche und – vergleichsweise – hochgebildete junge Carol in Gopher Prairie zuerst auf eine spürbare Ablehnung. Zwar hat sie als Frau des Arztes sofort einen gewissen gesellschaftlichen Status, aber ihre städtische Kleidung, ihre Ideen zur Ausgestaltung ihres Hauses und ihrer Partys und die Art, wie sie ihre Bildung ins Gespräch einfließen lässt, machen sie zur Außenseiterin. Man muss den Einheimischen von Gopher Prairie allerdings zugutehalten, dass Carol sich nicht besonders um Anpassung an die vorgefundenen Verhältnisse bemüht, sondern von Beginn an der Auffassung ist, ihre vornehmste Aufgabe sei es, die Stadt und ihre Bewohner zu reformieren. Dazu gehört auch ihr Plan, die in ihren Augen hässliche Hauptstraße (Main Street) städtebaulich zu verschönern, ein Traum, den sie bereits während ihrer Studienjahre entwickelt hat. Carol ist daher weitgehend isoliert; einzig bei einem der Juristen der Stadt, einem eingeschworenen Einzelgänger, und einem lesenden Arbeiter findet sie einige Sympathien; selbst ihr Mann steht eigentlich auf der Seite derer, die Carol etwas merkwürdig finden, wenn er auch zu glauben scheint, dass sich diese Probleme mit der Zeit von selbst geben werden. Ihre einzige erklärte Freundin, eine Lehrerin, die auch die Bibliothek betreut, ist eher daran interessiert, Carol für ihr eigenes, christlich motiviertes Reformprojekt einzuspannen. Nachdem diese Grundkonstellation aufgestellt ist, schleppt sich der Roman über viele Seiten hin, um eine immer erneute Verschärfung der Krise heraufzubeschwören. Dort, wo Carol sich langsam an den Alltag Gopher Prairies anpasst, wirft sie sich selbst vor zu verspießern; im Gegenzug gibt es immer wieder Ereignisse, die ihr klar machen, dass sie nie in dieser Stadt zufrieden wird leben können. Lewis spielt auch mit einer Liebesaffäre Carols, die aber nie richtig in Gang kommt, offenbar weil er die Moral seiner potenziellen Leserinnen fürchtet. Auch ein eigenes Schlafzimmer für Carol oder die Geburt eines Kindes ändern die Situation nicht wirklich. Schließlich bricht Carol aus der Kleinstadtatmosphäre aus, geht nach Washington und lebt einige Jahre ein unabhängiges und selbstständiges Leben. Am Ende siegt aber doch die Normalität, und sie kehrt zu ihrem Mann in die kleinstädtischen Verhältnisse zurück, gereift durch die Jahre ihrer Unabhängigkeit und die Einsicht, dass auch in der großen Welt nicht alles Gold ist, was glänzt. Dieses versöhnliche, sehr amerikanische Ende hat wahrscheinlich nicht unwesentlich zu dem Erfolg des Buches beigetragen. Main Street vermeidet konsequent die Katastrophe, die sich aus dem Missverhältnis der inneren und äußeren Welt der Protagonistin entwickeln ließe; man vergleiche dazu nur die offensichtliche literarische Vorlage der Madame Bovary (dumme Gans mit literarischer Bildung heiratet Provinzdoktor und scheitert an ihrem aus den Romanen entnommenen Weltbild). Der Kompromiss mit dem Publikumsgeschmack, den der Autor offensichtlich erfolgreich eingegangen ist, führt auch dazu, dass er über weite Strecken wesentlich nicht weiß, was er mit seiner Protagonistin weiterhin anfangen soll. Und so ist der Roman nicht nur auf weiten Strecken anekdotisch, sondern auch deutlich zu lang geraten und im Abgang mehr als seicht. Von der ironischen Schärfe, die Babbitt beherrscht, ist hier nur an einigen wenigen Stellen ein Vorschein zu erkennen. Erst nach diesem Erfolg war sich Lewis als Autor sicher genug, um seinen eigentlichen Ton anzustimmen. Sinclair Lewis: Main Street. Aus dem amerikanischen Englisch von Christa E. Seibicke. München: Manesse, 2018. Pappband, Fadenheftung, Lesebändchen, 1002 Seiten. 28,– €.Kategorie: L

Hannes Leidinger: Der Untergang der Habsburgermonarchie

So begannen mehr oder minder alle ein Doppelspiel.

Eine Geschichte des Ersten Weltkrieges mit zwei Schwerpunkten: zum einen Österreich im allgemeinen, zum anderen die Folgen des Krieges für den Vielvölkerstaat im speziellen. Trotz ihrer Spezialisierung kommt auch Leidingers Darstellung nicht darum herum, ab ovo anzufangen und die Vorgeschichte und Entwicklungen hin zum Ersten Weltkrieg nochmals nachzuerzählen. Dabei ist allerdings einer der drei Einstiege Leidingers ins Thema originell und reizvoll, der in einer knappen, aber präzisen Durchleuchtung von Musils „Der Mann ohne Eigenschaften“ als Quelle für das Kakanien vor dem Ausbruch der Katastrophe besteht. Ich habe im Weiteren dann Joseph Roth, Karl Kraus oder auch Franz Kafka vermisst, aber man kann nicht alles haben; auch das wenige, was Leidinger zu Trakl zu sagen hat, ist leider eher banal.

Immerhin kommt Leidinger in der Mitte des Buches zum Tod Kaiser Franz Joseph I. und damit zum konkreten Anfang vom Ende, so dass sich die zweite Hälfte den politischen und gesellschaftlichen Wirren der beiden letzten Kriegsjahre und dem oben schon zitierten Doppelspiel aller Seiten (Ungarn, Tschechen, Polen, Serben, Russen etc. pp.) widmen kann. Nur sehr wenige scheinen bedingungslos am Habsburgerreich haben festhalten wollen, und man kann sich des Eindrucks nicht entziehen, dass dies bereits 1916 gänzlich obsoleter war. Das Streben nach nationaler Eigenständigkeit gepaart mit der Erfahrung der zweit- oder gar drittklassigen Behandlung der nichtdeutschsprachigen Völker während des Krieges entwickelt zu starke zentrifugale Kräfte, als sie das ohnehin schon brüchige Reich hätte aushalten können. Auch Leidinger findet bei allem Streben nach Objektivität keine wirksamen Gründe das Reich zusammenzuhalten.

Leidinger liefert nur wenig Militärgeschichte des Krieges; stattdessen stellt er anhand zahlreicher Einzelzeugnisse die sozialen und wirtschaftlichen Folgen des Kriegsverlaufs in den unterschiedlichen sozialen Gruppen und Nationen der Monarchie dar. Dennoch (mag auch sein: deswegen) resümiert Leidinger:

Dass das Ende Österreich-Ungarns im November 1918 allerdings eher militärisch, politisch und territorial zu verstehen ist, nicht so sehr aber wirtschaftlich, sozial und noch weniger mental beziehungsweise kulturell, lässt übrigens mögliche Alternativen zu den historischen Geschehnissen erkennen. Das sechste Fazit ist daher eher eine Vermutung: Als der südafrikanische General Jan Smuts in der Schweiz geheime Friedensgespräche mit den Österreichern führte, offerierte er Londons Beistand bei der Umwandlung der Donaumonarchie in ein „wirklich liberales Reich“ und eine „wohlwollende Schutzmacht“ nach britischem Vorbild. Obwohl Smuts damit die globale Rolle des „Empires“ beschönigte, tat sich darin wenigstens langfristig die Perspektive eines zentraleuropäischen „Commonwealth“ auf.

Das „Scheitern Mitteleuropas“ und entsprechender Föderationspläne in der Zwischenkriegszeit verweist freilich auf die Schwierigkeiten, den Donauraum in der einen oder anderen Form als Einheit zu erhalten. Die Probleme waren allerdings vielfach von der Monarchie mit verursacht. Das Festhalten am Ausgleich von 1867 benachteiligte die meisten „Völker“ zugunsten der Deutschen und Magyaren im Reich. Ihre Führungsschichten sowie insbesondere der innerste Kreis der Verantwortlichen rund um den Regenten hatten schließlich auch durch das fragwürdige Krisenmanagement im Juli 1914, beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges, maßgeblichen Anteil am eigenen Sturz und Bedeutungsverlust. Siebentes Fazit: Das Habsburgerreich ging vor allem auch an seinen eigenen Eliten zugrunde.

Deutlich, doch – wenn man sich einen Moment besinnt – nicht wirklich überraschend.

Eine gut geschriebene, sauber strukturierte, besonders im zweiten Teil sehr detaillierte und informative österreichische Geschichte des Ersten Weltkrieges und seiner Folgen.

Hannes Leidinger: Der Untergang der Habsburgermonarchie. Innsbruck u. Wien: Haymon, 2017. Pappband, 440 Seiten. 29,90 €.

Sinclair Lewis: It Can’t Happen Here

Der Roman entstand und erschien 1935 und beschreibt einen faschistischen Staatsstreich in den USA nach dem Vorbild der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland. Der demokratische (im Sinne der US-amerikanischen Partei, nicht der Staatsform) Kandidat Berzelius Windrip gewinnt die Wahl 1935 mit einem populistischen Programm, das sich an Arme und Veteranen wendet und ihnen vergleichsweise goldene Zeiten verspricht. Nach seiner Inauguration Anfang 1936 hebelt er durch Notstandsgesetze den Kongress aus und zerschlägt die traditionellen US-Staaten durch das Einführen von willkürlichen Verwaltungsgrenzen und -strukturen, in denen seine Parteigänger als Funktionäre eingesetzt werden. Gestützt und geschützt wird dieser Prozess durch eine private Miliz, die Minute Men (M. M.), die faktisch die Polizeigewalt inne haben.

Protagonist des Romans ist Doremus Jessup, älterer Chefredakteur einer Tageszeitung einer Kleinstadt an der amerikanischen Ostküste. Sozial etabliert, verheiratet mit drei Kindern und einer Geliebten, nicht parteipolitisch gebunden, ist Jessup das Muster des liberalen nordamerikanischen Intellektuellen: klassisch gebildet, sich der sozialen Frage bewusst mit einer leichten Tendenz zum demokratischen Sozialismus, misstrauisch allen starken Ideologien der Zeit gegenüber – also letzten Endes ein idealisierter Selbstentwurf Lewis’. Im Gegensatz zu den meisten seiner Bekannten misstraut Jessup von Beginn an dem Kandidaten Windrip, hält sich aber zurück in dem Glauben, dass das alles vorübergehen wird.

Erst ein Gewaltverbrechen an einem Rabbi und einem Universitäts-Professor durch einen betrunkenen hohen Vertreter des neuen Staates, also ein Übergriff politischer Barbaren auf die gesellschaftliche Gruppe, der er sich selbst zuordnen, veranlasst ihn zu einem ersten offen kritischen Kommentar in seiner Zeitung. Die Reaktion des neuen Staates lässt nicht lange auf sich warten: Jessup wird verhaftet und einem Richter vorgeführt, der sich aber überraschend milde zeigt, indem er Jessup dazu zu überreden versucht, sich mit dem neuen Staat zu arrangieren. Um seinem Vorschlag Nachdruck zu verleihen, lässt er Jessups Schwiegersohn umgehend standrechtlich erschießen und setzt ihm in seiner zeitung einen staatlichen Aufpasser vor die Nase, den er vorgeblich als seinen Nachfolger einarbeiten soll.

Jessup betreibt daraufhin erfolgreich seine Pensionierung und beginnt zugleich, sich dem politischen Widerstand gegen die Diktatur zu verbinden. Er betreibt im Neuen Untergrund eine geheime Presse, die Flugblätter mit Nachrichten und Gerüchten herstellt und verteilt. Insgesamt geht man in der kleinen lokalen Widerstandsgruppe sehr lax mit der Geheimhaltung um, so dass es kein Wunder ist, dass Jessup nach nur wenigen Monaten in einem Konzentrationslager landet. Nach nur fünf Monaten und nicht der grausamsten aller denkbaren Behandlungen wird er durch Initiative seiner Geliebten befreit und nach Kanada gebracht, wo er eine Stelle in der US-amerikanischen Exil-Regierung findet. Der Roman hat ein offenes Ende, das die ersten Erfolge des politischen und militärischen Widerstandes gegen den neuen Staat beschreibt, an dessen Spitze nach mehrfachen Staatsstreichen inzwischen ein Militär steht. Der letzte Satz feiert den ewigen Jessup, der nun bei aller ironischen Distanz und wohl in Ermangelung eines Besseren dann doch zum idealen Vorkämpfer der guten Sache gemacht werden muss.

Der Roman war ein sofortiger großer kommerzieller Erfolg. Man plante sogar eine Hollywood-Verfilmung, die aber trotz weitreichenden Vorbereitungen nie zustande kam– man darf staatliche Rücksichtnahme auf die Beziehungen zum Deutschen Reich als Ursache dafür annehmen. Stattdessen gab es eine sehr erfolgreiche Umsetzung für die Bühne. Es ist leicht zu erkennen, dass nicht nur Sinclair das Szenarium des Romans für eine nicht ganz und gar abwegige utopische Alternative zur US-amerikanischen Geschichte hielt.

Angeregt zu dem Buch wurde Lewis durch die Reportagen seiner Ehefrau Dorothy Thompson, die von 1924 bis 1934 in Berlin gelebt und den Aufstieg der Nationalsozialsten zur Macht journalistisch eng begleitet hatte. Aus ihrer Kenntnis und der weiterer Bekannter, die in dieser Zeit in Europa gelebt hatten, bezog Lewis im Wesentlichen die Vorbilder für die faschistische Machtübernahme in seinem Roman. Streng genommen gehört das Buch nicht in das Genre der Alternativen Geschichte, da es in der unmittelbaren Zukunft spielt, also eine Warnutopie darstellt, wird aber natürlich heute so gelesen. Es hat durch den aktuellen weltweiten Rechtspopulismus, aber auch durch den in den USA gezogenen durchaus provokanten Vergleich des Aufstiegs Donald Trumps mit dem von Lewis’ Diktator Berzelius Windrip überraschend an Popularität gewonnen.

Sinclair Lewis: It Can’t Happen Here. New York: Penguin Random House, 2014. Kindle-Edition, 195 Seiten. 5,49 €.

Jahresrückblick 2017

2017 ist das erste Jahr, für das das bislang bei den Jahresrückblicken eingehaltene Schema der jeweils drei besten und schlechtesten Lektüren nicht passen will. Von daher lasse ich von jetzt an die noch aus news:de.rec.buecher ererbte Form hinter mir. Also:

- Als wirklich schlecht stach in diesem Jahr allein die Neuübersetzung von Gullivers Reisen durch Christa Schuenke heraus; die preisgekrönte Übersetzerin erweist sich als weitgehend inkompetent und verhunzt den Swiftschen Text.

Dagegen ragen aus der Lektüre positiv zwei Sachbücher und die ersten Lektüren zweier us-amerikanischer Autoren heraus:

- Mit To Hell And Back beweist Ian Kershaw einmal mehr seine herausragende Qualität als historischer Autor.

- Nikolaus Wachsmann liefert mit KL einen grausigen Referenztext zum Thema Konzentrationslager. Ein Text, der nicht nur durch die Lektüre erschüttert, sondern auch durch den Gedanken an den Autor, der sich gezwungen hat, dieses Material zu Papier zu bringen.

- Mit Thomas Wolfes Erstlingsroman Schau heimwärts, Engel habe ich ein beeindruckendes us-amerikanisches Talent kennengelernt, dessen Erzählen zwar offensichtlich ein undiszipliniertes Naturereignis ist, sich zum Ausgleich aber als inhaltsreich und weltsatt erweist.

- Ebenfalls eine private Neuentdeckung war Sinclair Lewis mit seinem Babbitt. Eine in weiten Teilen gelungene Satire auf das Amerika der 20er Jahre mit Anklängen an den schon damals erkennbaren aufsteigenden Faschismus in der freiesten aller Nationen.

Insgesamt ist mir aufgefallen, dass ich in der Belletristik nur einen einzigen lebenden Autor gelesen habe, dessen Roman aber nur eine weitere Enttäuschung darstellte. Von allen anderen sogenannten Romanen dieses Jahres habe ich die Finger gelassen; einzig Marcus Brauns Der letzte Buddha ist meiner Aufmerksamkeit zu lange entgangen; diese Lektüre wird im nächsten Jahr aber sicherlich nachgeholt werden.

Allen Lesern von Bonaventura wünscht der Nachtwächter ein zufriedenes, gesundes und lektürereiches Jahr 2018!

Allen Lesern ins Stammbuch (102)

Viele sogenannte berühmte Schriftsteller, in Deutschland wenigstens, sind sehr wenig bedeutende Menschen in Gesellschaft. Es sind bloß ihre Bücher, die Achtung verdienen, nicht sie selbst. Denn sie sind meistens sehr wenig wirklich. Sie müssen sich immer erst durch Nachschlagen zu etwas machen, und dann ist es immer wieder das Papier, das sie geschrieben haben. Sie sind elende Ratgeber und seichte Lehrer dem, der sie befragt.

Georg Christoph Lichtenberg

Sudelbücher (K 192)

Sinclair Lewis: Babbitt

Ihm gefiel keines der Bücher. Er spürte darin einen Geist der Rebellion gegen alles Biedere und Bürgerliche. Diesen Autoren – und er fürchtete, sie waren sogar berühmt – lag offenbar nichts daran, einfach eine gute Geschichte zu erzählen, bei der man seine Sorgen vergessen konnte.

Sinclair Lewis war auch so eine Lücke in meiner Lesegeschichte. Der Mann hatte 1930 als erster US-Amerikaner den Literaturnobelpreis bekommen und war in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts einer der bekanntesten US-Autoren. Sein Babbitt wurde erstmal schon 1925 – nur drei Jahre nach seinem Erscheinen – auf Deutsch vorgelegt in einer Übersetzung, die sich bis zuletzt auf dem Markt gehalten hat (die letzte Auflage bei Rowohlt scheint 1995 gedruckt worden zu sein). Nun legt Manesse eine Neuübersetzung durch Bernhard Robben vor, einem der fleißigsten und im Großen und Ganzen zuverlässigen Übersetzer englischer und amerikanischer Hochliteratur.

Babbitt spielt zu Anfang der 20er Jahre in der von Lewis erfundenen Großstadt Zenith irgendwo an der us-amerikanischen Ostküste. Sein Titelheld Georg F. Babbitt ist eine Null des gehobenen Mittelstandes, Immobilienmakler, Mitte 40, von sehr mäßiger Bildung, verheiratet mit Myra, drei Kinder, von denen zwei noch zur Schule gehen. Die Fabel des Buches ist das Durcharbeiten dessen, was man gemeinhin eine Midlifecrisis nennt. Babbitt ist dort angekommen, wo es nicht mehr recht vorwärts geht: Die Geschäfte laufen gut, kleinere und mittlere Betrügereien werden erfolgreich abgewickelt, seine Ehe ist so langweilig, wie er das erwarten darf, man gibt hier und da eine kleine Party, aber so richtig bewegt sich nichts im Leben des George F. Babbitt. Aus der Bahn wirft ihn dann, dass sein Freund aus Studientagen Paul Riesling nicht nur eine Geliebte hat, sondern schließlich sogar ins Gefängnis muss, weil er auf seine Gattin geschossen und sie verletzt hat.

Babbitt sieht sich vor die Frage gestellt, ob das alles gewesen sein kann. Er versucht, verzweifelt eine Geliebte zu finden, bis ihn dann eine lebensfrohe Witwe nimmt, weil gerade nichts besseres da ist. Er versucht es mit Saufen und durchgemachten Nächten, mit der Flucht in die Natur und wird am Ende ein Liberaler, also ein politisch und gesellschaftliche toleranter Mensch, womit er in seiner näheren Umgebung erheblich aneckt. Zwar wird seine Lebenskrise toleriert, aber als er sich schließlich für einen Anwalt stark macht, der in Sachen Arbeitsrecht und Gewerkschaften aktiv ist, hört der Spaß auf: Babbitt wird sozial geächtet und geschäftlich ausgebootet. Eine glückliche Blinddarmentzündung seiner Frau verschafft aber seiner Sentimentalität wieder die Oberhand, so dass es ihm letztendlich gelingt, sich wieder in die Normalität seines alten Lebens einzufinden. Sogar ein besserer Vater ist er durch das Durchlaufen der Krise geworden.

Babbitt ist eine böse und in manchen Teilen scharfe Satire auf den Kult der Normalität in der modernen Gesellschaft. Babbitt ist ein Idiot unter Idioten, die sich alle gegenseitig auf die Schulter klopfen und einander in die Taschen arbeiten. Dieser Kult der Normalität nimmt zum Ende des Buches hin sogar leicht faschistische Züge an, als Babbitt mit wachsendem Druck dazu genötigt wird, einer „Liga Anständiger Bürger“ (im Original die G.C.L., Good Citizens’ League) beizutreten. Der doch noch erfolgende, erleichterte Beitritt Babbitts zum Verein ist das abschließende, vernichtende Urteil des Autors über seine Figur.

Das Buch liest sich in der Übersetzung Robben flott weg; der Übersetzer hat auf eine zu deutliche Differenzierung der im Original verwendeten Slangs verzichtet, ja verflacht insgesamt die sprachliche Differenzierung des Buches. Einige wenige Stellen hat er offenbar nur flüchtig gelesen oder auch nicht verstanden; an anderen zeigt er die für ihn üblichen sprachlichen Manierismus: So erscheint es mir etwa fraglich, ob man “chicken croquettes” tatsächlich mit „panierte Hühnerbällchen“ übersetzen sollte. Aber das alles sind Kleinigkeiten, die in der Textmasse verschwinden. Wichtiger ist, dass Robben den satirischen Ton des Textes und seinen Humor genau trifft und so dem deutschen Leser einen ziemlich genauen Eindruck vom amerikanischen Original liefert.

Für mich ist Sinclair Lewis eine echte Entdeckung, und dies wird nicht das letzte Buch sein, das ich von ihm lesen werde.

Sinclair Lewis: Babbitt. Aus dem amerikanischen Englisch von Bernhard Robben. München: Manesse, 2017. Pappband, Fadenheftung, Lesebändchen, 784 Seiten. 28,– €.

Aus dem Zugang (1)

Sinclair Lewis wurde 1930 als erstem US-Amerikaner der Nobelpreis für Literatur verliehen. Besondere Erwähnung fanden in der Laudatio unter anderen sein Roman Main Street (1920) und sein Bestseller Babbitt (1922), der gerade bei Manesse in einer neuen Übersetzung von Bernhard Robben vorgelegt wurde. Nun war Sinclair Lewis schon lange ein Desiderat meiner Lesegeschichte, so dass ich die Gelegenheit genutzt habe, und ich wurde nicht enttäuscht: Babbitt ist eine witzige Satire auf den us-amerikanischen Mittelstand der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und ohne Zweifel eines der wichtigen literarischen Vorbilder für die Bascombe-Romane Richard Fords, der allerdings nicht einmal halb so viel wagt wie Sinclair.

Da der Übersetzer im Nachwort anmerkt, er habe den Text sprachlich auf das Deutsche des 21. Jahrhunderts heruntergebrochen (die von Robben verwendete Redeweise vom „möglichst zeitlos […] halten“ der Sprache ist natürlich kompletter Unfug), habe ich mir aus den USA antiquarisch einen Band der Library of America bestellt, um den Grad des Gefälles beurteilen zu können. Der Band war mit 9 € verdächtig billig und erwies sich bei seiner Ankunft als ein Bibliotheksexemplar.

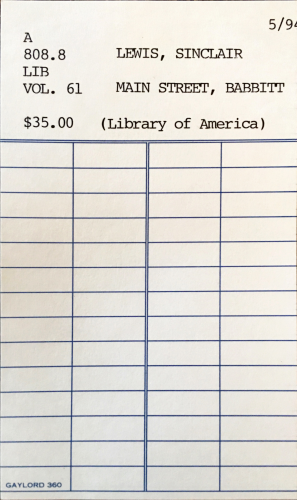

Wie man dem (von mir von einer weiteren Kunststoff-Schicht befreiten) Umschlag des Buches bereits ansieht, hat der Band einiges mitgemacht. Er entstammt – so kann man einem Exlibris auf dem vorderen Vorsatz entnehmen – einer 60 Bände der Library of America umfassenden Schenkung der Andrew W. Mellon Foundation sowie des GFWC Senior Woman’s Club of Muhlenberg (Vorsicht: Link zu Facebook!) an die Muhlenberg Community Library. Die Schenkung muss Ende 1993 oder Anfang 1994 geschehen sein, da das Buch im Mai 1994 in den Bestand der Bibliothek eingearbeitet worden ist, wie es die Ausleihkarte heute noch dokumentiert:

Was diese Karte eben leider auch dokumentiert, ist, dass sich in Muhlenberg (das heute ironischerweise ein Stadtteil von Reading, Pa. ist!) niemand, aber auch gleich gar niemand für die beiden Romane Sinclair Lewis’ interessiert hat. Und so hat sich – leider lässt der Band keinen Schluss darauf zu, wann dies geschehen ist – eine Bibliothekarin in Muhlenberg wahrscheinlich schweren Herzens entschlossen, Platz im Regal zu schaffen und das Geschenk an einen Antiquar zu verkaufen. Ob es direkt oder wie es sonst bei einem Internethändler in Dallas gelandet ist, der es mir dann für 10,60 $ nach Deutschland geschickt hat, ist ebenfalls nicht zu eruieren, jedenfalls nicht von hier aus. Ich will es nun hüten und pflegen, solange ich kann.

Mehr über Babbitt und Sinclair Lewis in Bälde auf dieser Seite.

Jörn Leonhard: Die Büchse der Pandora

«Dann muss Deutschland eben zugrunde gehen!»

Erich Ludendorff

«Das wird unser böses Erbe sein, oder unser gutes Erbe, auf jeden Fall unser unwiderrufliches Erbe – und wir werden für immer an unsere Erinnerungen gekettet sein.»

Paolo Monelli

Mit „Die Büchse der Pandora“ legt der Freiburger Historiker Jörn Leonhard die wohl umfassendste Gesamtdarstellung des Ersten Weltkriegs vor, die bislang verfasst wurde. Dies nicht nur im Sinne der 1014 Seiten, die seine Schilderung füllt, sondern besonders auch was deren Breite angeht. Während Herfried Münkler in seinem Buch „Der Große Krieg“ einen Schwerpunkt auf die militärischen Operationen und die deutsche politische Perspektive des Krieges legt, bezieht Leonhard auch die Entwicklungen an der sogenannten Heimatfront aller großen Kriegsteilnehmer kontinuierlich mit ein. Münklers und Leonhards Bücher liefern daher zusammen so etwas wie eine nahezu ideale Geschichte des Ersten Weltkriegs, wenn man sich der Mühe unterzieht, beide umfangreichen Bücher zur Kenntnis zu nehmen. Zusammen mit Christopher Clarks minutiöser Vorgeschichte „Die Schlafwandler“ ergibt sich ein Gesamtbild des Geschehens von bislang wohl nicht erreichter Genauigkeit sowohl im Detail, als auch, was die großen Zusammenhänge angeht.

Mit „Die Büchse der Pandora“ legt der Freiburger Historiker Jörn Leonhard die wohl umfassendste Gesamtdarstellung des Ersten Weltkriegs vor, die bislang verfasst wurde. Dies nicht nur im Sinne der 1014 Seiten, die seine Schilderung füllt, sondern besonders auch was deren Breite angeht. Während Herfried Münkler in seinem Buch „Der Große Krieg“ einen Schwerpunkt auf die militärischen Operationen und die deutsche politische Perspektive des Krieges legt, bezieht Leonhard auch die Entwicklungen an der sogenannten Heimatfront aller großen Kriegsteilnehmer kontinuierlich mit ein. Münklers und Leonhards Bücher liefern daher zusammen so etwas wie eine nahezu ideale Geschichte des Ersten Weltkriegs, wenn man sich der Mühe unterzieht, beide umfangreichen Bücher zur Kenntnis zu nehmen. Zusammen mit Christopher Clarks minutiöser Vorgeschichte „Die Schlafwandler“ ergibt sich ein Gesamtbild des Geschehens von bislang wohl nicht erreichter Genauigkeit sowohl im Detail, als auch, was die großen Zusammenhänge angeht.

Der Titel von Leonhards Buch geht auf die nette Anekdote zurück, dass die Kinder von Thomas Mann (der nach meinem gänzlich unmaßgeblichen Geschmack mit seinen Meinungen im Buch etwas zu präsent ist) Ende Juli 1914 zusammen mit Nachbarskindern die Aufführung eines mythologischen Stücks „Die Büchse der Pandora“ nach Gustav Schwabs „Die schönsten Sagen des klassischen Altertums“ planten, die Generalprobe am 1. August aber vom Kindermädchen der Familie Mann mit der Mitteilung abgebrochen wurde, dass der Krieg ausgebrochen und deshalb an eine Aufführung nicht mehr zu denken sei; die Büchse der Pandora war bereits an anderer Stelle geöffnet worden.

Leonhard nimmt, wie oben bereits gesagt, die nicht unerhebliche Mühe auf sich, neben der militärischen und politischen Entwicklung auch immer die gesellschaftlichen Veränderungen der großen, kriegsteilnehmenden Gesellschaften zu schildern. Die Haltungen und Handlungen der Kleinbürger und Arbeiter sowie der Gewerkschaften, das Schicksal von Minderheiten und feindlichen Ausländern, die Dynamik in multiethnischen Gesellschaften – nicht nur der Österreich-Ungarns und denen des Balkans, sondern auch der USA – nehmen einen erheblichen Teil der Darstellung ein. Leonhard wählt dabei allerdings mit den Kalenderjahren der Kriegszeit ein chronologisch so großschrittiges Ordnungsprinzip, dass dem Leser an vielen Stellen ein erhebliches Erinnerungsvermögen abgefordert wird, wenn er alle geschilderten Ereignisse und Zustände in eine korrekte chronologische Ordnung zueinander bringen will. Es ist Leonhard dabei allerdings zugute zu halten, dass jede andere Anordnung der Fülle an historischem Material, die er präsentiert, wahrscheinlich zu nicht geringeren Problemen geführt haben würde.

Leser, die zuvor Münklers Buch gelesen haben, könnten sich im Vergleich auch an dem deutlich akademischeren Stil Leonhards stören, der dem historischen Laien sicherlich ein wenig Gewöhnung abverlangt. Auch setzt Leonhard deutlich mehr historisches Vorwissen voraus als Münkler oder Clark; die Zielgruppe von Leonhards Buch ist eindeutig eine andere. So mühsam es auch scheint, kann daher dem historischen Laien oder demjenigen, der sich in diese Zeit überhaupt erst einarbeiten will, nur die Lektüre aller drei Bücher angeraten werden: Clark, Münkler, Leonhard, und wohl am besten in dieser Reihenfolge (zusammen knapp 3.000 Seiten!).

Leonhard führt im Gegensatz zu Münkler seine Geschichte des Ersten Weltkriegs zudem über den 11. November 1918 fort, mit dem wichtigen Hinweis, dass dieses Datum nur das Ende der Kampfhandlungen im Westen markiert, während sich im Osten Europas und im Nahen Osten an den Großen Krieg nahtlos andere Kriege und Bürgerkriege anschlossen, die bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts und darüber hinaus reichen, ja, dass einige der heutigen sogenannten Krisenregionen erst durch die Entscheidungen der Großmächte während des Ersten Weltkriegs konstituiert wurden. Auch weist Leonhard immer wieder darauf hin, dass zahlreiche Kolonialgebiete mit ihrer Teilnahme am Großen Krieg die Hoffnung auf nationale Souveränität oder zumindest größere politische Einflussnahme verbunden hatten, Erwartungen, die nach dem Ende des Krieges in Westeuropa nicht erfüllt wurden und so als internationales Konfliktpotenzial mit dem Krieg erst geschaffen wurden und nach ihm in oft zunehmend brisanter Weise fortbestanden. Auch wird in Leonhards Darstellung klar, wie der Erste Weltkrieg bereits die komplexen Grundlagen für den Zweiten liefert, ohne dass der Autor der bei einigen Historikern zuletzt beliebten Lesart von einem zweiten 30-jährigen Krieg (1914–1945) beitreten würde.

Wer nur die Zeit für eine große Darstellung des Ersten Weltkriegs aufbringen kann oder möchte, dem sei Leonhards Buch als die umfassendste empfohlen, allerdings eben mit dem Hinweis, dass seine an einigen Stellen recht kompakte Darstellung einiges an historischem Vorwissen fordert.

Jörn Leonhard: Die Büchse der Pandora. Geschichte des Ersten Weltkriegs. München: Beck, 2014. Leinen, Lesebändchen, 1157 Seiten. 38,– €.

Dem Otto sein Leben von Bismarck

Nescio quid mihi magis farcimentum esset.

Die Anekdote ist eine anspruchsvolle literarische Kleinform mit einer eigenen, komplexen Geschichte. Sie weist eine erhebliche Spannbreite auf, die wohl durch die wahrheitsgetreue Überlieferung eines historischen Augenblicks einerseits und eine zwar frei erfundene, nichtdestoweniger aber dennoch charakteristische Geschichte, die dem Zuhörer zumutet, sie wenigstens in ihrem Kern für historisch zu halten, andererseits begrenzt ist. Nimmt man noch die belletristischen Variationen hinzu, wie sie etwa bei Heinrich von Kleist oder Eckhard Hescheid zu finden sind, so verbietet sich eigentlich jeglicher naiver Umgang mit der Form, wie er vielleicht im 19. Jahrhundert gerade noch angängig gewesen sein mag.

Die Anekdote ist eine anspruchsvolle literarische Kleinform mit einer eigenen, komplexen Geschichte. Sie weist eine erhebliche Spannbreite auf, die wohl durch die wahrheitsgetreue Überlieferung eines historischen Augenblicks einerseits und eine zwar frei erfundene, nichtdestoweniger aber dennoch charakteristische Geschichte, die dem Zuhörer zumutet, sie wenigstens in ihrem Kern für historisch zu halten, andererseits begrenzt ist. Nimmt man noch die belletristischen Variationen hinzu, wie sie etwa bei Heinrich von Kleist oder Eckhard Hescheid zu finden sind, so verbietet sich eigentlich jeglicher naiver Umgang mit der Form, wie er vielleicht im 19. Jahrhundert gerade noch angängig gewesen sein mag.

Natürlich ändern solche theoretischen Bedenken nichts daran, dass im einen oder anderen Fall historischer Persönlichkeiten genau dieser naive Umgang mit der Form und ihren Inhalten wieder betreiben wird; Jubiläen bieten sich hierfür besonders an. So auch diesmal:

Wie die beiden Herausgeber auf den witzischen Titel „Dem Otto sein Leben von Bismarck“ verfallen sind, bleibt ihr Geheimnis. Zuerst vermutet man natürlich, dass sich hier einmal mehr ein Graphiker ausgetobt hat, doch ein Blick auf die Webseite des Verlages oder den Titeleintrag in der DNB überzeugt davon, dass das Buch tatsächlich und absichtlich so heißt.

Bei ihrer Auswahl beschränken sich die Herausgeber auf Material, das zumeist aus eher verlässlichen Quellen stammt, wenn hier auch bei den Anekdoten aus Kindheit und Jugend des Reichskanzlers [sic!] sicherlich größere Zugeständnisse zu machen sind. Allerdings könnte es der Leser als charakteristisch für diese und ähnliche pseudobiographische Projekte ansehen, dass das Buch gleich mit einer offenbaren Erinnerungsverschiebung (um es nicht schlicht Lüge zu nennen) beginnt:

Ich erinnere mich genau, wie das Berliner Schauspielhaus abbrannte. [S. 13]

Das Königliche Schaupielhaus am Gendarmenmarkt brannte im Juli 1817 ab, so dass Bismarcks Erinnerung allein schon dadurch in Frage gestellt wird, dass der Reichskanzler damals erst 2 Jahre alt war.

Hübsch sind in solchen Sammlungen natürlich die idiosynkratischen Momente, die die notwendige Beschränktheit selbst des großen Mannes aufblitzen lassen:

Sprachkonfusion

Widerstand gegen die Einführung einer neuen Rechtschreibung 1876

Er sprach mit wahrem Ingrimm über die Versuche, eine neue Orthographie einzuführen. Er werde jeden Diplomaten in eine Ordnungsstrafe nehmen, welcher sich derselben bediene. Man mute dem Menschen zu, sich an neue Maße, Gewichte, Münzen zu gewöhnen, verwirre alle gewohnten Begriffe, und nun wolle man auch noch eine Sprachkonfusion einführen. Das sei unerträglich. Beim Lesen auch noch Zeit zu verlieren, um sich zu besinnen, welchen Begriff das Zeichen ausdrücke, sei eine unerhörte Zumutung. Ebenso sei es Unsinn, Deutsch mit lateinischen Lettern zu schreiben und zu drucken, was er sich in seinen dienstlichen Beziehungen verbitten werde, solange er noch etwas zu sagen habe. Er werde das zur Kabinettsfrage machen, wenn Falk auf diesen Schwindel einginge. [S. 79]

Wenn man nicht zuviel erwartet, eine vergnügliche Lektüre für einen Nachmittag, oder um es mit Arno Schmidt zu sagen: Nett zu lesen, sehr nett zu vergessen.

Ulrich Lappenküper / Ulf Morgenstern (Hgg.): Dem Otto sein Leben von Bismarck. Die besten Anekdoten über den Eisernen Kanzler. Beck Paperback 6197. München: C. H. Beck, 2015. Broschur, 128 Seiten. 9,95 €.

Eine böse Entdeckung

Heute ist mir die „Kleine Weltgeschichte des demokratischen Zeitalters“ von Stefan Bajohr (Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2014) in die Hände gekommen. Ich schlug das Buch zufällig auf S. 221 auf und las:

Um den osmanischen Riegel zu umgehen und nach Japan und China zu gelangen, trotzte Cristóbal Colón (1451–1506) den spanischen Königen eine Expedition zur See in Richtung Westen ab. 71 Tage nach seinem Ablegen von Palos de la Frontera in Andalusien erreichte er mit einer kleinen Flotte eine für Europäer Neue Welt (12.10.1492), die ungeheure Chancen bot; doch »der erste Amerikaner, der Kolumbus begegnete, machte eine furchtbare Entdeckung«,2 denn die Europäer kamen nicht als Touristen, sondern als goldgierige, völkermordende Eroberer.

Das Zitat im Zitat stammt von Lichtenberg, aber es konnte nicht so ganz stimmen: Nicht nur ist der Prosarhythmus untypisch schlapp, sondern auch das Wort „begegnete“ kann nicht stimmen; da stand ganz sicher „entdeckte“ bei Lichtenberg. Und auch die semantisch blasse „furchtbare Entdeckung“ wollte nicht zu meiner Erinnerung an Lichtenbergs Stil passen.

Daher zuckte mein Blick nach unten auf die Seite, wo sich der folgende Nachweis in der Fußnote 2 fand: „Georg C. Lichtenberg: Aphorismen, Schriften, Briefe, hrsg. von Wolfgang Promies, München 1974, S. 144.“ Nun hat man ja bekanntlich immer die falsche Ausgabe im Haus, wenn man ’mal eine bestimmte benötigt, aber in diesem Fall wird es schon gehen, denn meine Ausgabe ist die Grundlage der oben zitierten, nämlich die von Wolfgang Promies ab 1967 bei Hanser herausgegebene Ausgabe der „Schriften und Briefe“ (4 Bände in 6), die auch heute noch die verbindliche Lichtenberg-Ausgabe darstellt. Hier findet sich in Band II auf S. 166 folgender Aphorismus:

Der Amerikaner, der den Kolumbus zuerst entdeckte, machte eine böse Entdeckung. [G 183]

Ja, so muss das heißen!

Die Webseite des Spinger-Verlages Heidelberg informiert uns: „Der Autor Prof. Dr. Stefan Bajohr lehrt Politikwissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.“ Zitieren lehrt er hoffentlich nicht.

Aber sicherlich ist der Rest des Buches ganz toll!