Nur auf den allerersten Blick handelt es sich um einen gewöhnlichen Kriminalroman. Meyer Landsman, ein heruntergekommener Inspektor der Mordkommission, wird in dem nicht weniger heruntergekommenen Hotel Zamenhof, in dem er seit seiner Scheidung wohnt, vom Portier gebeten, sich einen Toten anzuschauen: Der Gast, der anscheinend von einem professionellen Killer erschossen wurde, nannte sich Emanuel Lasker. Er war drogenabhängig und offenbar tatsächlich, wie schon sein Deckname vermuten lässt, Schachspieler, denn unter seinen wenigen Habseligkeiten findet sich auch ein Schachbrett, auf dem Meyer Landsman eine komplizierte Stellung aufgebaut findet, die später noch eine entscheidende Rolle spielen wird.

Während Landsman mit seiner Untersuchung beginnt, entfaltet sich zugleich vor dem Leser eine eigentümliche Alternativwelt, die die Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg neu erfindet. Noch im Zweiten Weltkrieg beginnen die USA europäischen Juden Asyl zu gewähren. Sie werden in einem eigenen District an der Südküste Alaskas, in Sitka, untergebracht. Umschlossen von den indianischen Tlingit bildet die Enklave Sitka das einzige zusammenhängende jüdische Siedlungsgebiet der Welt. Der Staat Israel ist in Michael Chabons Fassung der Weltgeschichte nur wenige Monate nach seiner Gründung im Krieg gegen die Araber wieder untergegangen. Aber auch der jüdische District Sitka steht unmittelbar vor seiner Auflösung: Seine Existenz wurde nur für 60 Jahre garantiert, und die US-Behörden bereiten die Rückgabe des Gebietes an die einheimischen Tlingit vor.

Auch die Mordkommission wird – unter Leitung von Meyer Landmans Ex-Frau Bina Gelbfish – abgewickelt. Noch gibt es einige ungelöste Fälle, und Bina möchte so viele wie möglich abschließen, bevor die Amerikaner übernehmen. Und obwohl Bina den neuen Fall des Toten im Zamenhof umgehend als abgeschlossen kennzeichnet, ermittelt Landsman mit seinem Partner Berko Shemets in der Sache weiter. Die Spur führt ihn über den lokalen Schachtreff Sitkas zu den Verbover Juden. Emanuel Lasker erweist sich als Sohn des mächtigsten Verbover Rabbis Shpilman. Aufgewachsen als ein echtes Wunderkind, besonders auch fürs Schachspiel begabt, wurde Mendel Shpilman von vielen für den Messias seiner Generation gehalten. Und während Landsman zu verstehen versucht, wie es dazu gekommen ist, dass Mendel Shpilman tot in einer Absteige geendet ist, kommt er zugleich Schritt für Schritt einer weitreichenden politischen Verschwörung auf die Spur …

Chabons Kriminalroman ist gleich in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich: Auf der einen Seite handelt es sich um ein offensichtliches und souverän geführtes Spiel mit den überlieferten Formen und Klischees des klassischen Detektivromans. Auf der anderen Seite erschafft Chabon überzeugend eine alternative Weltgeschichte, um seine jüdische Enklave mit ihrer eigenen Kultur und Sprache real erscheinen zu lassen. Dieser Reichtum an erfundener Welt hat zu einem ungewöhnlichen Umfang für einen Detektivroman geführt. Der Leser muss aber nicht befürchten, von Chabon eine Geschichtslektion übergestülpt zu bekommen, sondern die Details dieser Welt fließen peu à peu in den Erzähltext ein. Nur einem sorgfältigen Leser wird sich der ganze Reichtum dieses Buchs erschließen.

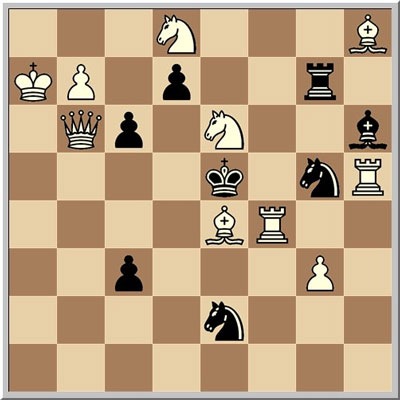

Die Schachspieler schließlich wird freuen, hier einmal einen Roman zu finden, in dem das Schachspiel nicht von einem weitgehend ahnungslosen Autor als dekorativer Zierrat missbraucht wird, sondern seine Darstellung aus genauen Kenntnissen des Autors entspringt. Die Darstellung sowohl der Patzer im Hotel Einstein als auch des Wunderkinds Mendel Shpilman, ja des Schachspiels insgesamt als integralem Bestandteil jüdischer Kultur überzeugt aufgrund der offensichtlich engen Vertrautheit Chabons mit dem Spiel und seiner Geschichte. Und nicht zuletzt steht ein Schachproblem im Zentrum des Buches, das von einem der bedeutendsten Romanciers des 20. Jahrhunderts stammt:

Matt in 2

Dieses Problem wurde von Vladimir Nabokov im Jahr 1940 in Paris komponiert, kurz bevor er Frankreich in Richtung USA verließ (vgl. Nabokovs Memoiren »Speak, Memory«, Ende des 14. Kapitels). Die Lösung wird hier natürlich nicht verraten.

Wer im Übrigen zu faul ist, den fast 500-seitigen Roman zu lesen, darf sich auf seine Verfilmung durch die Coen-Brothers freuen. Man kann sich für dieses Buch wohl keine besseren Drehbuch-Autoren und Regisseure wünschen.

Und da wir gerade beim Kino sind: Ab dem 7. Januar 2010 soll die Verfilmung der Schachschmonzette »Die Schachspielerin« (Joueuse) in die deutschen Kinos kommen. Das Buch von Bertina Henrichs hatte es 2006 auf die Bestsellerlisten geschafft und erzählt von der wundersamen Selbstfindung eines in die Jahre gekommenen griechischen Zimmermädchens, das durch das Erlernen des Schachspiels zu einer gänzlich neuen Weltsicht findet. Wollen wir hoffen, dass sich Regisseurin Caroline Bottaro einen ordentlichen Berater in Sachen Schach besorgt hat, denn die Buchvorlage zeugte ausschließlich von der schachlichen Ahnungslosigkeit ihrer Autorin.

Michael Chabon: Die Vereinigung jiddischer Polizisten. Aus dem Englischen von Andrea Fischer. dtv 13793. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2009. 496 Seiten. 9,90 €.

(geschrieben für den Schachkalender 2010)

Witzger, kleiner Abenteuerroman, in dessen Zentrum zwei jüdische Abenteurer stehen, die sich im 10. nachchristlichen Jahrhundert im Reich der Chasaren zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer herumtreiben. Zelikman, offenbar ein Regensburger Arzt, und Amram, der aus Afrika stammt, geraten durch Zufall in die Folgen eines Staatsumsturzes. Ihnen fällt der einzige Überlebende des alten Herrscherhauses in die Hände, den sie zu einem Verwandten in Sicherheit bringen sollen. Aber natürlich geraten sie zwischen alle Fronten, so wie sich das für zwei echte Abenteurer gehört. Die Fiktion ist kenntnisreich und detailliert, die Fabel genretypisch, allerdings durch einige Übertreibungen und besonders auch den tief pessimistischen Zelikman – einen Don Quijote ganz eigenen Gepräges – weitgehend ironisiert.

Witzger, kleiner Abenteuerroman, in dessen Zentrum zwei jüdische Abenteurer stehen, die sich im 10. nachchristlichen Jahrhundert im Reich der Chasaren zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer herumtreiben. Zelikman, offenbar ein Regensburger Arzt, und Amram, der aus Afrika stammt, geraten durch Zufall in die Folgen eines Staatsumsturzes. Ihnen fällt der einzige Überlebende des alten Herrscherhauses in die Hände, den sie zu einem Verwandten in Sicherheit bringen sollen. Aber natürlich geraten sie zwischen alle Fronten, so wie sich das für zwei echte Abenteurer gehört. Die Fiktion ist kenntnisreich und detailliert, die Fabel genretypisch, allerdings durch einige Übertreibungen und besonders auch den tief pessimistischen Zelikman – einen Don Quijote ganz eigenen Gepräges – weitgehend ironisiert.