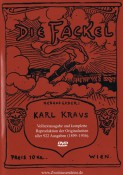

Karl Kraus ist am 12. Juni 1936 in Wien an den Folgen einer Embolie gestorben; ihm ist dadurch erspart geblieben, die Erfüllung seiner schlimmsten Befürchtungen miterleben zu müssen. Am 1. Januar 2007, 70 Jahre nach dem Tod des Autors, sind seine Schriften gemeinfrei geworden. Dies wurde dazu genutzt, die beiden großen Sammlungen Krausscher Schriften in elektronischer Form erneut zu publizieren.

Karl Kraus ist am 12. Juni 1936 in Wien an den Folgen einer Embolie gestorben; ihm ist dadurch erspart geblieben, die Erfüllung seiner schlimmsten Befürchtungen miterleben zu müssen. Am 1. Januar 2007, 70 Jahre nach dem Tod des Autors, sind seine Schriften gemeinfrei geworden. Dies wurde dazu genutzt, die beiden großen Sammlungen Krausscher Schriften in elektronischer Form erneut zu publizieren.

Zum Werk von Karl Kraus gibt es im wesentlichen diese beiden Zugänge: Entweder man kann sich durch einzelne Jahrgänge der »Fackel« arbeiten oder man nimmt die Werkausgabe Christian Wagenknechts zu Hand, die das Werk hauptsächlich entlang der von Kraus selbst zusammengestellten und herausgegebenen Bücher erschließt. Beide liegen nun auch in elektronischer Form vor: »Die Fackel« bei Zweitausendeins, die viele Jahre lang auch die gedruckte Ausgabe verlegt haben, als Sonderband der Digitalen Bibliothek, die »Schriften« in der Hauptreihe der Digitalen Bibliothek als Bd. 156.

Beide Ausgaben werden wohl kaum die gedruckten Fassungen ersetzen, bei der »Fackel« noch eher als bei den »Schriften«, bei der sich manch einer wohl überlegen wird, ob er die 70 cm Regalbrett nicht doch für etwas anderes verwenden kann. Beide Ausgaben haben aber natürlich vor den gedruckten Ausgaben den Vorteil der Volltextsuche, der bei einem so umfangreichen Werk wie dem Krausschen (»Die Fackel« hat in der elektronischen Ausgabe mehr als 34.550 reine Textseiten, die »Schriften« immerhin auch noch knapp 14.700) gar nicht hoch genug zu veranschlagen ist. So ist die Zitatsuche bei Kraus – per fas et nefas – endlich auf ein solides Fundament gestellt, wenigstens zum großen Teil, denn vor allem die »Schriften« weisen doch Scanfehler auf, die Kraus selbst sicherlich wenig Freude gemacht hätten (der Buchstabe »l« wird etwa an einigen Stellen als »i« wiedergegeben; aus Felix Salten wird also Felix Saiten, was – besonders im Schwäbischen – wieder ein ganz eigenes Geschmäckle mit sich bringt). Aber derlei sind Kleinigkeiten, die sich mit ein wenig Übung durch geschicktes Suchen ausgleichen lassen.

Beide Ausgaben werden wohl kaum die gedruckten Fassungen ersetzen, bei der »Fackel« noch eher als bei den »Schriften«, bei der sich manch einer wohl überlegen wird, ob er die 70 cm Regalbrett nicht doch für etwas anderes verwenden kann. Beide Ausgaben haben aber natürlich vor den gedruckten Ausgaben den Vorteil der Volltextsuche, der bei einem so umfangreichen Werk wie dem Krausschen (»Die Fackel« hat in der elektronischen Ausgabe mehr als 34.550 reine Textseiten, die »Schriften« immerhin auch noch knapp 14.700) gar nicht hoch genug zu veranschlagen ist. So ist die Zitatsuche bei Kraus – per fas et nefas – endlich auf ein solides Fundament gestellt, wenigstens zum großen Teil, denn vor allem die »Schriften« weisen doch Scanfehler auf, die Kraus selbst sicherlich wenig Freude gemacht hätten (der Buchstabe »l« wird etwa an einigen Stellen als »i« wiedergegeben; aus Felix Salten wird also Felix Saiten, was – besonders im Schwäbischen – wieder ein ganz eigenes Geschmäckle mit sich bringt). Aber derlei sind Kleinigkeiten, die sich mit ein wenig Übung durch geschicktes Suchen ausgleichen lassen.

Die elektronische »Fackel« enthält dabei nicht nur den kompletten Text aller 922 Ausgaben, sondern zudem alle Seiten im Faksimile, das durch einen einfachen Rechtsklick in den Text aufgerufen werden kann. Die »Schriften« bringen auch die erschließenden Anhänge Christian Wagenknechts (inklusive aller Abbildungen), die in der Abfolge so etwas wie eine detaillierte Werkgeschichte zu Karl Kraus liefern.

Trotz der ungeheuren Textmenge liegt hiermit aber immer noch nicht der »ganze Kraus« vor. Bei der »Fackel« wurde leider darauf verzichtet, die der gedruckten Ausgabe bei Zweitausendeins mitgegebene Aktausgabe der »Letzten Tage der Menschheit« von 1918/1919 zu reproduzieren, was eine gute Vergleichbarkeit mit der in den »Schriften« gelieferten überarbeiteten und erweiterten Fassung von 1921 erlaubt hätte. Den »Schriften« wiederum fehlen – wie schon in der Druckfassung – unkommentiert die Frühschriften, hier am wichtigsten sicher »Die demolierte Literatur« und »Eine Krone für Zion«, die auch weiterhin nur in einer hochpreisigen Ausgabe bei Suhrkamp lieferbar sind. Hier hätte es die Kraus-Fachleute, an die sich diese elektronischen Ausgaben ja in der Hauptsache richten, sicherlich begrüßt, wenn man die »Schriften« um die drei Bände der »Frühen Schriften« ergänzt hätte.

Abgesehen von solch eher marginalen Einwänden kann man die elektronischen Ausgaben nur begrüßen. Die von mir immer wieder als vorbildlich empfundene Software der Digitalen Bibliothek rundet den guten Gesamteindruck der beiden Ausgaben ab.

Die Fackel (1899–1936). Digitale Bibliothek Sonderband 34. Frankfurt: Zweitausendeins, 2007. 1 DVD-ROM. Systemvoraussetzungen: PC ab 486; 128 MB RAM; Grafikkarte ab 640×480 Pixel, 256 Farben; DVD-ROM-Laufwerk; MS Windows (98, ME, NT, 2000, XP oder Vista) oder MAC ab MacOS 10.3; 256 MB RAM; DVD-ROM-Laufwerk. 19,95 €.

Karl Kraus: Schriften. Digitale Bibliothek Band 156. Berlin: Directmedia Publishing, 2007. 1 CD-ROM. Systemvoraussetzungen: PC ab 486; 64 MB RAM; Grafikkarte ab 640×480 Pixel, 256 Farben; CD-ROM-Laufwerk; MS Windows (98, ME, NT, 2000, XP oder Vista) oder MAC ab MacOS 10.3; 256 MB RAM; CD-ROM-Laufwerk. Empfohlener Verkaufspreis: 75,– €.