Ihr nehmt ein Gesetz in der Tat und ehrlicherweise als an und für sich seiend, Ich bin auch dabei und darin, aber auch noch weiter als Ihr, ich bin auch darüber hinaus und kann es so oder so machen. Nicht die Sache ist das Vortreffliche, sondern Ich bin der Vortreffliche und bin der Meister über das Gesetz und die Sache, der damit, als mit seinem Belieben, nur spielt und in diesem ironischen Bewußtsein, in welchem Ich das Höchste untergehen lasse, nur mich genieße. – Diese Gestalt ist nicht nur die Eitelkeit alles sittlichen Inhalts der Rechte, Pflichten, Gesetze – das Böse, und zwar das in sich ganz allgemeine Böse –, sondern sie tut auch die Form, die subjektive Eitelkeit, hinzu, sich selbst als diese Eitelkeit alles Inhalts zu wissen und in diesem Wissen sich als das Absolute zu wissen.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Grundlinien der Philosophie des Rechts

Eine weitere Literaturgeschichte

Wie vor einiger Zeit schon einmal festgestellt, scheint es derzeit eine ungewöhnliche Nachfrage nach kurzgefassten Literaturgeschichten zu geben. So versuchen sich auch kleinere Verlage daran, von diesem Bedarf zu profitieren. Der im Januar 2006 gegründete merus verlag legt mit »50 Klassiker der Weltliteratur« von Thomas Rommel einen entsprechenden Titel vor. Der Autor ist Literaturprofessor an der Jacobs University in Bremen, einer privaten Universität, die 1999 gegründet wurde.

Wie vor einiger Zeit schon einmal festgestellt, scheint es derzeit eine ungewöhnliche Nachfrage nach kurzgefassten Literaturgeschichten zu geben. So versuchen sich auch kleinere Verlage daran, von diesem Bedarf zu profitieren. Der im Januar 2006 gegründete merus verlag legt mit »50 Klassiker der Weltliteratur« von Thomas Rommel einen entsprechenden Titel vor. Der Autor ist Literaturprofessor an der Jacobs University in Bremen, einer privaten Universität, die 1999 gegründet wurde.

Positiv überrascht erst einmal die Auswahl an Werken, die Rommel bespricht. Natürlich fehlen Standards wie Goethes »Faust« (hier nur der Tragödie erster Teil) oder Shakespeares »Hamlet« nicht, aber mit Stanislaw Lems »Solaris« oder auch Bernard Mandevilles »Die Bienenfabel« beweist der Autor Originalität. Außerdem erlaubt er sich bei den ausgewählten Werken hier und da ungewöhnliche Zugriffe, wenn er etwa bei Schiller »Das Lied von der Glocke« bespricht oder Heinrich von Kleist mit seinem am wenigstens originellen Stück »Amphitryon« vorstellt. Alle Beiträge haben eine Länge von etwa 2½ Seiten, wobei einige durch umfangreichere Zitat aufgefüllt zu sein scheinen.

So weit, so gut. Leider ist damit auch alles Positive bereits gesagt. Stichproben in den einzelnen Artikeln fördern schnell Oberflächlichkeiten, Fehler und falsche Zugriffe zutage. Einige Beispiele: Bei der Besprechenung von James Joyces »Ulysses« schreibt Rommel:

Der Roman ist wie Homers Odyssee in 18 Kapitel unterteilt […]. (S. 77)

Da hätte Herr Rommel besser einmal einen Blick in sein eigenes Buch geworfen, denn im Artikel zu Homers »Odyssee« steht ganz richtig:

In 24 Büchern oder Gesängen, die in etwa verbundenen Kapiteln entsprechen, werden die Abenteuer des Königs Odysseus beschrieben. (S. 69)

Und diese Zahl ist natürlich alles andere als zufällig, denn Homers »Odyssee« ebenso wie seine »Ilias« haben so viele Gesänge wie das klassische griechische Alphabet Buchstaben. Hier zeigt sich die ordnende Hand späterer Editoren.

Aber solche Fehler sind natürlich Kleinigkeiten. Schon etwas peinlicher sind Stilblüten dieser Art:

Starbuck, der amerikanische Maat, der Harpunier Queequeg, der am ganzen Körper tätowiert ist, und von dem es heißt, er sein ein Kannibale, Tubb von der amerikanischen Ostküste, der Indianer Tashtego und Daggoo, ein schwarzer Hüne von unbändiger Kraft; sie alle sehen in Ahab einen Menschen, der sein Schicksal herausfordert. Und das führt am Ende des Buches zum Untergang – […]. (S. 112)

Nein, es ist Ahabs Besessenheit, die die Pequod schließlich in die Katastrophe führt, nicht die Einschätzung seiner Person durch seine Schiffskameraden. Auch das überflüssige Komma weist darauf hin, dass dem Buch ein gründliches Lektorat gut getan hätte.

Wirklich schlimm aber wird es, wenn sich Rommel der älteren Literatur zuwendet: Seine Darstellung von Sophokles’ »König Ödipus« etwa zeigt sowohl ein umfassendes Unverständnis des Stücks als auch Unkenntnis der Umstände, unter denen es entstanden ist. Rommel bespricht das Stück, als sei es von einem modernen Autor für ein modernes, mit den antiken Mythen nur mäßig vertrautes Publikum geschrieben: »Das Stück beginnt wie ein Krimi« (S. 143). Er glaubt daher auch, das Stück enthalte

Andeutungen […] und versteckte Hinweise […], die das Publikum sehr schnell in die Lage versetzen, den tragischen Ausgang des Geschehens zu erahnen. […] Spätestens jetzt ahnt das Publikum, dass Ödipus, der mächtige König von Theben, ein tragischer Held ist. (S. 142)

Sophokles’ Publikum musste natürlich nichts dergleichen »erahnen«, es kannte schlicht den Mythos und seinen Ausgang. Es war auch nicht gespannt, wer denn wohl der Mörder des alten Königs Laios sein könnte, weswegen das Stück eben auch keinerlei Ähnlichkeit mit einem Krimi hat. Und so hätte Sophokles wahrscheinlich auch nicht die Meinung Rommels geteilt, »dass die Götter sein [Ödipus’] Schicksal zynisch gegen ihn gerichtet haben« (S. 144), sondern im Gegenteil wohl die Auffassung vertreten, dass Ödipus sich der Hybris schuldig machte, als er glaubte, er könne durch seine Entscheidungen und Handlungen seinem Schicksal entgehen. Einmal ganz abgesehen davon, dass es in Sophokles’ Stück einen unheimlichen Moment gibt, indem das gesamte Gedankenkonstrukt, auf dem die Schicksalstragödie basiert, infrage gestellt wird, als nämlich Iokaste darauf verweist, dass sich der alte Spruch des Orakels von Delphi, der Laios seinen Tod durch die Hand seines Sohnes vorhergesagt hatte, gar nicht erfüllt habe.

Apollons Spruch blieb also unerfüllt: Der Sohn

ermordete den Vater nicht, und Laïos

fand nicht den Tod von Sohneshand, vor dem ihm bangte.

Das war der Inhalt des Orakels, darum brauchst

du keine Sorgen dir zu machen. Will ein Gott

erfüllen einen Zweck, vollbringt die Tat er offen.

An dieser Stelle steht die Tragödie konzeptionell auf Messers Schneide. Ödipus könnte sich hier beruhigen mit der Auskunft seiner Frau, dass sich Orakelsprüche eben auch nicht erfüllen können und sich der Mensch keine Sorgen machen solle, da die Götter ohnehin handeln, wie es ihnen beliebt. Und gerade an dieser Stelle zeigt sich Ödipus tief erschüttert, ohne dass er wissen kann, was ihn ergreift.

OIDIPUS.

Was ich jetzt eben hören mußte, Iokaste,

versetzt mich in Verwirrung, regt mich schrecklich auf.

IOKASTE.

Welch eine Sorge kann dich denn so stark erregen?

Aber das ist in seinen Konsequenzen natürlich bei weitem zu komplex für eine solche kurze Literaturgeschichte. Es soll damit bloß angedeutet werden, dass der Horizont, in den Sophokles sein Stück eingestellt hat, ein gänzlich anderer ist als der, den Rommels moderner Krimi-Ansatz anbietet.

Resümierend muss festgestellt werden, dass das Inhaltsverzeichnis des schmalen Bändchens leider schon das Beste an ihm ist. Hinzu kommt der für 160 broschierte Seiten horrende Preis von 14,90 €.

Thomas Rommel: 50 Klassiker der Weltliteratur. Bücher lesen und verstehen. Hamburg: merus verlag, 2006. Broschur, 160 Seiten. 14,90 €.

Von der Höhe der Alpen (5)

Diesmal ein Gastbeitrag von Olaf Teschke:

Die Vernunft findet in dem Gedanken der Dauer dieser Berge oder in der Art der Erhabenheit, die man ihnen zuschreibt, nichts, das ihr imponiert, das ihr Staunen oder Bewunderung abnötigte. Der Anblick dieser ewig toten Massen gab mir nichts als die Vorstellung: es ist so.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Moskau–Baden-Baden–Petersburg

Schon im letzten Jahr in den Bestseller- und Besten-Listen gewesen, aber sicherlich zu Recht: Leonid Zypkin »Ein Sommer in Baden-Baden«. Der Roman spielt im Wesentlichen auf zwei Ebenen: Auf der ersten fährt ein Ich-Erzähler mit dem Zug von Moskau nach Petersburg, um dort eine alte Bekannte zu besuchen und das Haus zu photographieren, in dem Dostojewskij seine letzten Lebensjahre verbracht hat, auf der zweiten entwirft der Erzähler auf der Grundlage des Tagebuchs von Dostojewskijs zweiter Ehefrau Anna Grigorjewna eine Vision von der Flucht des jungvermählten Ehepaars Dostojewskij nach Deutschland und der Reise nach Baden-Baden, wo der Schriftsteller hofft, durch einen Gewinn im Kasino der Schuldenfalle entkommen zu können, in die ihn der Tod seines Bruders und der nachfolgende Bankrott des gemeinsamen Zeitschriftenprojekts gebracht haben.

Schon im letzten Jahr in den Bestseller- und Besten-Listen gewesen, aber sicherlich zu Recht: Leonid Zypkin »Ein Sommer in Baden-Baden«. Der Roman spielt im Wesentlichen auf zwei Ebenen: Auf der ersten fährt ein Ich-Erzähler mit dem Zug von Moskau nach Petersburg, um dort eine alte Bekannte zu besuchen und das Haus zu photographieren, in dem Dostojewskij seine letzten Lebensjahre verbracht hat, auf der zweiten entwirft der Erzähler auf der Grundlage des Tagebuchs von Dostojewskijs zweiter Ehefrau Anna Grigorjewna eine Vision von der Flucht des jungvermählten Ehepaars Dostojewskij nach Deutschland und der Reise nach Baden-Baden, wo der Schriftsteller hofft, durch einen Gewinn im Kasino der Schuldenfalle entkommen zu können, in die ihn der Tod seines Bruders und der nachfolgende Bankrott des gemeinsamen Zeitschriftenprojekts gebracht haben.

Der Roman brilliert in den Passagen, die Dostojewskijs Spielsucht thematisieren und das kontinuierliche Abrutschen des Ehepaars in immer drängendere finanzielle Not, weil »Fedja«, wie alle obsessiven Spieler, natürlich nicht aufhören kann, wenn er gewinnt, sondern solange am Roulette bleibt, bis auch der letzte Kreuzer wieder einmal der Bank gehört. Diese Passagen bilden den Kern des Buches und werden im letzten Teil durch eine intensive Beschreibung der letzten Lebenstage Dostojewskijs ergänzt. Ansonsten stehen die Ehe Dostojewskijs und sein »schwieriger Charakter«, um es einmal vorsichtig auszudrücken, im Zentrum der Darstellung.

Stilistisch ist das Buch etwas gewöhnungsbedürftig, da es in sehr langen, durch Gedankenstriche gegliederten Sätzen geschrieben ist, die den Gedanken- und Assoziationsstrom des Erzählers sicherlich gut wiedergeben – nur einlesen muss man sich eben eine Weile lang. Man bemerkt dann aber rasch, dass die Bild- und Gedankenfolgen durchaus präzise sind, und nach einigen zwanzig Seiten stören einen die endlosen Haupt- und Nebensatzfolgen nicht mehr länger.

Das Buch erfüllt sicherlich zwei Zwecke: Es macht neugierig auf den Menschen Dostojewskij, und es reizt dazu, seine Romane zu lesen. Immer wieder streut der Erzähler Andeutungen und Fragmente aus den Werken ein, stellt eine Romanfigur vor, lässt Zusammenhänge aufblitzen. Das ist sehr geschickt gemacht und erinnerte mich in der Wirkung an Julian Barnes’ »Flaubert’s Parrot«.

Alles in allem ein rundum empfehlenswertes Buch, sowohl für gestandene Dostojewskij-Leser als auch für die, die neugierig auf diesen so unklassichen russischen Klassiker sind. Nur zwei Dinge haben mich geärgert: Zum einen, dass man meinte, dem Buch eine Einführung durch Susan Sontag vorweg stellen zu müssen; gegen ein Nachwort dieser weithin überschätzten Essayistin wäre nichts zu sagen, aber warum muss man Frau Sontag vorlaut an den Anfang stellen, als habe der Roman dies nötig? Und die Verarbeitung der mir vorliegenden Ausgabe der Büchergilde Gutenberg ist einfach schlecht: Nicht nur ist der Buchblock miserabel gelumbeckt, sondern zudem läuft das Vorsatzpapier falsch herum, so dass sich der Buchdeckel, nachdem man die heute unvermeidlichen Plastikhülle entfernt hat, widerstrebend aufbäumt. Solche »Qualität« hat es früher bei der Büchergilde nicht gegeben.

Leonid Zypkin: Ein Sommer in Baden-Baden. Aus dem Russischen von Alfred Frank. Lizenzausgabe der Büchergilde Gutenberg, 2006. Berlin Verlag, 2006. Leinen, 238 Seiten. 16,90 €, im Originalverlag: 19,90 €.

Zum Welttag des Buches

Schreibt man denn Bücher bloß zum Lesen? oder nicht auch zum Unterlegen in die Haushaltung? Gegen eins, das durchgelesen wird, werden Tausende durchgeblättert, andere Tausend liegen stille, andere werden auf Mauslöcher gepreßt, nach Ratzen geworfen, auf andern wird gestanden, gesessen, getrommelt, Pfefferkuchen gebacken, mit andern werden Pfeifen angesteckt, hinter dem Fenster damit gestanden.

Georg Christoph Lichtenberg

Sudelbücher (E 311)

Von der Höhe der Alpen (4)

»Ich hab gehört, daß sie von niedrigster Geburt sein soll. Aeh, äh. Ists wahr?«

»Nein, sondern sie ist von allerhöchster Geburt.«

»Ah! Wie ist das möglich?«

»Weils droben in denen Alpen zur Welt kommen ist. Ist Ihnen das hoch genug?«Karl May

Der Weg zum Glück

Das Buch vom Buch

Marion Janzin, Buchwissenschaftlerin, und Joachim Güntner, Kultur-Journalist, legen inzwischen schon in der 3. Auflage eine umfassende und reichhaltig illustrierte Geschichte des Buches vor. Von den Anfängen der Schrift im mediterranen Kulturraum bis zur Digitalisierung großer Buchbestände zu Anfang des 21. Jahrhunderts spannen sie den Bogen.

Marion Janzin, Buchwissenschaftlerin, und Joachim Güntner, Kultur-Journalist, legen inzwischen schon in der 3. Auflage eine umfassende und reichhaltig illustrierte Geschichte des Buches vor. Von den Anfängen der Schrift im mediterranen Kulturraum bis zur Digitalisierung großer Buchbestände zu Anfang des 21. Jahrhunderts spannen sie den Bogen.

Auf den über 500 großformatigen Seiten (32×22 cm) sind nicht nur ausführlich Texte zu allen behandelten Epochen zu finden, sondern besonders die Quantität und Qualität der Illustrationen machen das »Buch vom Buch« zu einem Grundlagenwerk, das jeder Buchliebhaber wenigstens einmal in der Hand gehabt und durchgeblättert haben sollte. Abgerundet wird die herausragende Ausstattung durch die sorgfältige Typographie des deutschen »Typographie-Papstes« Hans Peter Willberg.

Die 3. Auflage unterscheidet sich von den Vorgängern wesentlich nur durch das letzte Kapitel, das die Entwicklung der letzten 10 Jahre in Buchherstellung und Buchhandel darzustellen versucht.

Marion Janzin / Joachim Güntner: Das Buch vom Buch. 5000 Jahre Buchgeschichte. 3., überarb. u. erw. Aufl. Schlütersche Verlagsges., 2007. Leinen, fadengeheftet, 512 Seiten (32×22 cm). 88,– €.

Das kongolesische Zebra

Nach sicherlich mehr als 20 Jahren wieder einmal einen John le Carré gelesen; eigentlich sollte es »The Constant Gardener« werden, auch weil mir der Film recht gut gefallen hatte, aber dann ist mir »Geheime Melodie« in die Hand gefallen, und die Faulheit hat mich dazu getrieben, das deutsche statt des englischen Buchs zu lesen.

Nach sicherlich mehr als 20 Jahren wieder einmal einen John le Carré gelesen; eigentlich sollte es »The Constant Gardener« werden, auch weil mir der Film recht gut gefallen hatte, aber dann ist mir »Geheime Melodie« in die Hand gefallen, und die Faulheit hat mich dazu getrieben, das deutsche statt des englischen Buchs zu lesen.

Worum geht’s? Bruno Salvador, ein im Kongo von einem Missionar gezeugter und dann als vorgebliche Waise in einem Kinderheim unter der Aufsicht seines ihn verleugnenden Vaters aufgewachsener junger Mann mit großem Sprachtalent wird in England Dolmetscher für diverse bekannte und unbekanntere afrikanischische Sprachen. Er wird vom englischen Geheimdienst engagiert und gerät so eines Tages auf eine geheime Konferenz, auf der divergierende Interessengruppen des Kongos versuchen, unter der Leitung des alternden, chrasmatischen Führers Mwangaza einen Staatsstreich in einer Teilregion des Kongo zu organisieren. Treibende Kraft hinter diesem Komplott ist ein anonymes Konsortium, das sich im Gegenzug für die zur Verfügung gestellten Waffen an den Bodenschätzen des Kongo bereichern will.

Bruno Salvador nutzt am Ende der Konferenz eine Gelegenheit mehrere Cassetten mit Mitschnitten der Konferenz zu stehlen, in der Absicht, einen neuerlichen Krieg im Kongo zu verhindern. In dieses Vorhaben wird auch Brunos neue Freundin Hannah verstrickt, die er erst am Tag vor der geheimen Konferenz kennengelernt hat. Auch sie stammt aus dem Kongo und ist eine Bewunderin des Mwangaza. Nach einige nicht sehr spannenden Verwicklungen endet der versuchte Staatsstreich in einem Desaster und Hannah und Bruno werden in den Kongo abgeschoben. Dort wird alles gut.

Ja und? Ein routiniert geschriebener, nicht sehr spannender Roman, der weder in den Haupt- noch in den Nebenfiguren besonders überzeugt. Der Ich-Erzähler ist eine höchst naive Figur, die sich überrascht sieht, dass alle Personen, von denen er Hilfe erwartet, mehr oder weniger in die Abläufe verstrickt sind, obwohl er zuvor schon weiß, dass sie mehr oder weniger in die Abläufe verstrickt sind. Die interessanteste Figur des Buches, Hannah, kommt nur auf etwa 10 % der Seiten überhaupt vor und ist dann auch noch seitenweise mit irgendwelchen Liebeshändeln beschäftigt. Wenn sie schließlich auf offener Straße entführt wird, stellt sich dies als wesentlich harmlos heraus. Überhaupt scheint das Buch von der realistischen Annahme auszugehen, dass »Helden« nicht nur überflüssig, sondern gänzlich unglaubwürdig sind. Das wenigstens könnte man goutieren.

Immerhin ist es erstaunlich, dass le Carré mit weit über 70 Jahren noch die Mühe auf sich nimmt, Romane zu schreiben. Vielleicht lege ich in Kürze »The Constant Gardener« wenigstens mal auf den Nachttisch.

John le Carré: Geheime Melodie. Aus dem Engl. von Sabine Roth und Regina Rawlinson. List, 2006. Pappband, 415 Seiten. 22,– €.

Von der Höhe der Alpen (3)

Wirklich hat Saussüre durch eudiometrische, auf dem Gipfel der höchsten Alpen angestellte Versuche gefunden, daß auf ihnen die Luft bei weitem weniger rein ist als auf den mittleren Höhen.

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

Von der Weltseele

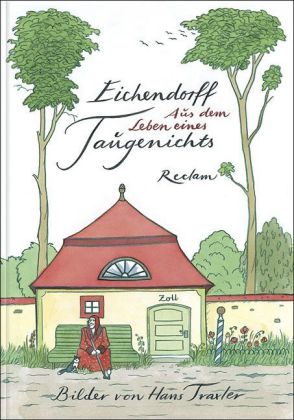

Aus dem Leben eines Taugenichts

Reclam bringt zum Eichendorff-Jahr (der 26.11.2007 ist der 150. Todestag Eichendorffs) eine wunderhübsche illustrierte Neu-Ausgabe dieses Textes, der wahrscheinlich mit zu den meistgedruckten und am häufigsten illustrierten der deutschsprachigen Literatur gehört. Hans Traxler hat neben dem bedruckten Leineneinband auch das Vorsatzpapier gestaltet und 19 großformatige Bilder zum »Taugenichts« geliefert. Die Zeichnungen entsprechen in ihrer vordergründigen Einfachheit und leichten Ironie ganz wundervoll der zwischen artistischer Raffinesse und volkstümlichem Ton gespannten Erzählung Eichendorffs.

Der »Taugenichts« erfreut sich seit seinem Erscheinen 1826 bei Lesern einer beinahe durchgängigen Beliebtheit. Auch zahlreiche nachgeborene Schriftsteller haben sich lobend über Eichendorffs erzählerisches Meisterstück geäußert. Diese breitgestreute positive Resonanz (aus der eigentlich nur die Germanistik des ausgehenden 19. Jahrhunderts ausschert, die mit Eichendorffs Prosa kaum etwas anzufangen weiß) deutet daraufhin, dass hier nicht nur ein populärer Ton getroffen wurde, sondern auch artistisch etwas Besonderes gelungen ist.

Eichendorff hat in seinem »Taugenichts« zahlreiche literarische Tendenzen und Moden seiner Zeit sowohl inhaltlich als auch formal einfließen lassen: Passagenweise liest sich der Text wie ein »modernes« Märchen, andere Passagen haben deutlich den Charakter eines Traumtextes:

In diesem Schlosse ging es mir wunderlich. Zuerst, wie ich mich in der weiten kühlen Vorhalle umschaue, klopft mir jemand mit dem Stocke auf die Schulter. Ich kehre mich schnell um, da steht ein großer Herr in Staatskleidern, ein breites Bandelier von Gold und Seide bis an die Hüften übergehängt, mit einem oben versilberten Stabe in der Hand, und einer außerordentlich langen gebogenen kurfürstlichen Nase im Gesicht, breit und prächtig wie ein aufgeblasener Puter, der mich fragt, was ich hier will. Ich war ganz verblüfft und konnte vor Schreck und Erstaunen nichts hervorbringen. Darauf kamen mehrere Bedienten die Treppe herauf- und heruntergerannt, die sagten gar nichts, sondern sahen mich nur von oben bis unten an. Sodann kam eine Kammerjungfer (wie ich nachher hörte) gerade auf mich los und sagte: ich wäre ein scharmanter Junge, und die gnädige Herrschaft ließe mich fragen, ob ich hier als Gärtnerbursche dienen wollte? – Ich griff nach der Weste; meine paar Groschen, weiß Gott, sie müssen beim Herumtanzen auf dem Wagen aus der Tasche gesprungen sein, waren weg, ich hatte nichts als mein Geigenspiel, für das mir überdies auch der Herr mit dem Stabe, wie er mir im Vorbeigehn sagte, nicht einen Heller geben wollte. Ich sagte daher in meiner Herzensangst zu der Kammerjungfer: »Ja«; noch immer die Augen von der Seite auf die unheimliche Gestalt gerichtet, die immerfort wie der Perpendikel einer Turmuhr in der Halle auf und ab wandelte, und eben wieder majestätisch und schauerlich aus dem Hintergrunde heraufgezogen kam.

Wieder andere – so etwa das Künstlerfest in Rom – tragen eindeutig den Charakter einer Gesellschaftssatire, während sich noch andere als Literaturparodien auf den Entwicklungsroman oder die Trivialromane des frühen 19. Jahrhunderts lesen lassen. Zugleich steckt der »Taugenichts« voller literarischer Anspielungen: Unfraglich ist der Held zugleich auch ein fahrender Minnesänger; er ist ein bürgerlich gewendeter Parsival, der reine Tor, der der Verführung durch Frau Venus widersteht. Er ist aber auch ein verkehrter Wilhelm Meister, dem der Gang durch die Welt gar nichts nützt und der am Ende unverwandelt von einer praktischen Frau ins bürgerliche Leben hinübergeführt wird.

Alle diese divergenten Elemente hat Eichendorff unter einer scheinbar harmlosen, wohlgefälligen und unanstößigen Geschichte vereint, ohne dass sie einander behindern oder stören. Alles scheint mit leichtester Hand gearbeitet, nichts wirkt gezwungen, nirgends merkt man dem Text die Mühe und Sorgfalt des Autors an. Sicherlich verführt diese glatt gearbeitete Oberfläche auch dazu, den Text zu unterschätzen; aber auch das mag der Absicht Eichendorffs durchaus entsprechen.

Joseph von Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts. Bilder von Hans Traxler. Hg. v. Hartwig Schultz. Stuttgart: Reclam, 2007. Bedrucktes Leinen, fadengeheftet, 149 Seiten. 16,90 €.