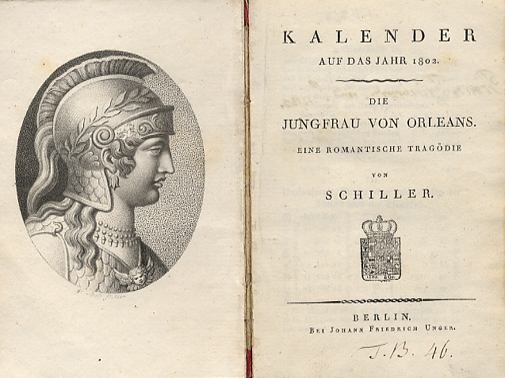

Als Vorbereitung für die Lektüre von Shaws Die heilige Johanna habe ich noch einmal Schillers sehr merkwürdiges Stück über Jeanne d’Arc gelesen. Es entstand um die Jahrhundertwende vom 18. zum 19. Jahrhundert unmittelbar nach der Wallenstein-Trilogie und Maria Stuart. Der Stoff hat Schiller offenbar erheblichen Widerstand entgegengesetzt, was auf der einen Seite das Märchenhafte – „romantische“! – des Stückes erklärt, andererseits die schon einigen Zeitgenossen unangenehme Veränderung des historischen Schicksals Johannas, indem Schiller sie auf dem Schlachtfeld sterben lässt und Verrat, Prozess und Hinrichtung schlicht ausblendet.

Das Problem des Stoffes dürfte auch bereits für Schiller im Wesentlichen gewesen sein, dass Johannas Auftrag und ihre aus diesem Auftrag folgende Autorität auf ihren Visionen beruhen. Dabei ist es unerheblich, ob diese Visionen die Jungfrau Maria (Schiller) oder die heilige Katharina und Margareta (so die historischen Quellen) präsentiert haben; es besteht in jedem Falle die Notwendigkeit den Status dieser Visionen zu reflektieren. Bei Schiller geschieht dies nur am Rande, in dem er in einer späten Szene des dritten Aufzugs den Teufel leibhaftig in der Gestalt eines schwarzen Rittes auftreten lässt, der Johanna davor warnt, sich nach Reims zu begeben und ihre Sendung zu erfüllen. Nur an dieser einzigen Stelle objektiviert Schiller das Eingreifen der christlichen Hinterwelt in das historische Geschehen (konsequenterweise wurde die entsprechende Szene bei den zeitgenössischen Aufführungen denn auch zumeist gestrichen); ob Johanna aber eine Gesandte oder Wahnsinnige, eine Heilige oder Ketzerin ist, bleibt völlig unklar, da diese Frage – ganz gleich, wie sie beschieden würde – die tragische Dramaturgie des Stücks aushebeln würde. Aus diesem Grunde darf der Prozess um Johanna bei Schiller nicht einmal erwähnt werden.

Schiller ist daher dazu gezwungen, Johanna auf ganz merkwürdige Weise zu psychologisieren: Da sie, um ohne den historischen Verrat an ihr eine tragische Figur werden zu können, in irgendeiner Weise schuldlos schuldig werden muss, erfindet er in die bis dahin durchweg unmenschliche Figur das unwillkürliche Gefühl einer Verliebtheit hinein, das ihren Sündenfall herstellt. Im inneren Bewusstsein ihrer Schuld gerät sie in ein Missverhältnis zu ihren Mitmenschen, die ihr Verhalten in Unkenntnis der inneren Verhältnisse Johannas missdeuten müssen, was zu Johannas plötzlichem und wenig notwendigem Fall aus der Gnade von König, Hof und Familie führt. Ihre nachfolgende Besinnung und Sühnung im Tod bei der Rettung ihres Königs sind notwendig im Sinne der tragischen Dramaturgie, aber psychologisch eine Niederlage, da die durch ihre Verliebtheit einmal gewonnene Menschlichkeit der Figur sogleich wieder aufgegeben wird, um sie in ihr tragisches Ende zu zwingen. Man wundert sich, dass gegen dieses erkünstelte Pathos nicht mehr Zeitgenossen Einwände erhoben haben.

Natürlich muss Schiller zugute gehalten werden, dass der historische Stoff schon auf den ersten Blick für eine Dramatisierung außergewöhnliche Schwierigkeiten bereit hält. Will man ihn aber – man entschuldige diesen faden Scherz – nun einmal auf Teufel komm raus dramatisieren, ja, tragödisieren, so ist Schillers Wurf allein deswegen einiger Respekt zu zollen. Und doch scheint ihm gleich zweierlei nicht zu gelingen: weder die Menschlichkeit seiner Protagonistin zu gewinnen, noch den Stoff aus dem Legendenhafte ins Historische zu transponieren. Doch wenigstens den Versuch des einen oder anderen darf man vielleicht erwarten.

Friedrich Schiller: Die Jungfrau von Orleans. In: Sämtliche Werke. Berliner Ausgabe. Bd. 4. Berlin: Aufbau, 2005. Leinen, Fadenheftung, Lesebändchen, 901 Seiten.