Auf die Idee, die Handlungen von Shakespeares Dramen in kurzen Prosastücken nachzuerzählen, scheint Anfang des 19. Jahrhunderts der englische Schriftsteller Charles Lamb gekommen zu sein. Charles hatte eine zeitweilig geistig verwirrte Schwester Mary, die 1796 in einem Anfall von Raserei versehentlich ihre Mutter getötet hatte. Charles ließ seine Schwester nur in Zeiten extremer Reizbarkeit einweisen, die übrige Zeit kümmerte er sich daheim um sie. Zur heimischen Therapie gehörten auch Beschäftigungsprogramme, darunter eben auch die Aufgabe, Shakespeares Komödien in Prosa nachzuerzählen. Er selbst steuerte die Tragödien bei, so dass die 1807 erstmals erschienenen Tales from Shakespeare insgesamt 20 Stücke präsentierten. Das Buch wurde ein sofortiger Erfolg – es wurde sowohl als Schauspielführer als auch als Orientierung für die heranreifende Jugend geschätzt – und gehört in England bis heute zum Grundstock der populären Literatur zu Shakespeare.

Auf die Idee, die Handlungen von Shakespeares Dramen in kurzen Prosastücken nachzuerzählen, scheint Anfang des 19. Jahrhunderts der englische Schriftsteller Charles Lamb gekommen zu sein. Charles hatte eine zeitweilig geistig verwirrte Schwester Mary, die 1796 in einem Anfall von Raserei versehentlich ihre Mutter getötet hatte. Charles ließ seine Schwester nur in Zeiten extremer Reizbarkeit einweisen, die übrige Zeit kümmerte er sich daheim um sie. Zur heimischen Therapie gehörten auch Beschäftigungsprogramme, darunter eben auch die Aufgabe, Shakespeares Komödien in Prosa nachzuerzählen. Er selbst steuerte die Tragödien bei, so dass die 1807 erstmals erschienenen Tales from Shakespeare insgesamt 20 Stücke präsentierten. Das Buch wurde ein sofortiger Erfolg – es wurde sowohl als Schauspielführer als auch als Orientierung für die heranreifende Jugend geschätzt – und gehört in England bis heute zum Grundstock der populären Literatur zu Shakespeare.

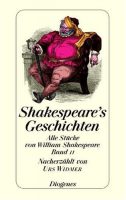

In den späten 70er Jahren des letzten Jahrhunderts hatte der Chemiker und Schriftsteller Walter E. Richartz die Idee einer modernisierten und ergänzten Neuausgabe der „Shakespeare Novellen“. Er fand die vorliegenden Übersetzungen nicht nur sprachlich steif, sondern ihn störte auch die zum Teil penetrant vorgetragene Moralisierung Shakespeares. Als Partner für sein Projekt suchte er sich Urs Widmer aus, der die von den Lambs vernachlässigten Stücke ergänzt hat: die Königsdramen, die in der Antike situierten Stücke und die von den Lambs ungnädig ausgelassene Komödie “Love’s Labour’s Lost”; sozusagen zum Ausgleich für die Aufnahme dieses Stücks fällt bei Richartz einmal mehr “Pericles, Prince of Tyre” in editorische Ungnade; in beiden Ausgaben fehlt natürlich “The Two Noble Kinsmen”. Wie Widmer in seinem Vorwort schreibt, hat er die Arbeit an den Stücken lange hinausgeschoben, aus übermäßigem Respekt vor Shakespeare, aber wohl auch, weil er ein Gutteil der Stücke nicht kannte.

In den späten 70er Jahren des letzten Jahrhunderts hatte der Chemiker und Schriftsteller Walter E. Richartz die Idee einer modernisierten und ergänzten Neuausgabe der „Shakespeare Novellen“. Er fand die vorliegenden Übersetzungen nicht nur sprachlich steif, sondern ihn störte auch die zum Teil penetrant vorgetragene Moralisierung Shakespeares. Als Partner für sein Projekt suchte er sich Urs Widmer aus, der die von den Lambs vernachlässigten Stücke ergänzt hat: die Königsdramen, die in der Antike situierten Stücke und die von den Lambs ungnädig ausgelassene Komödie “Love’s Labour’s Lost”; sozusagen zum Ausgleich für die Aufnahme dieses Stücks fällt bei Richartz einmal mehr “Pericles, Prince of Tyre” in editorische Ungnade; in beiden Ausgaben fehlt natürlich “The Two Noble Kinsmen”. Wie Widmer in seinem Vorwort schreibt, hat er die Arbeit an den Stücken lange hinausgeschoben, aus übermäßigem Respekt vor Shakespeare, aber wohl auch, weil er ein Gutteil der Stücke nicht kannte.

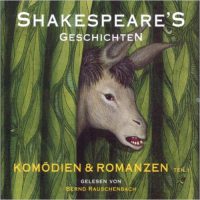

Im Jahr 1978 erschienen dann die beiden Bände des deutschen Lamb bei Diogenes: Band 1 mit der Auswahl der Lambs (mit Ausnahme eben des „Perikles“), Band 2 mit 17 weiteren Erzählungen. Diese Ausgabe ist zumindest bis zum Anfang dieses Jahrhunderts kontinuierlich lieferbar gewesen; derzeit gibt es sie nur in einer Hörbuch-Fassung, allerdings eingelesen von Otto Sander, Bernd Rauschenbach und Urs Widmer selbst, was einiges an zusätzlichem Vergnügen bieten dürfte.

Im Jahr 1978 erschienen dann die beiden Bände des deutschen Lamb bei Diogenes: Band 1 mit der Auswahl der Lambs (mit Ausnahme eben des „Perikles“), Band 2 mit 17 weiteren Erzählungen. Diese Ausgabe ist zumindest bis zum Anfang dieses Jahrhunderts kontinuierlich lieferbar gewesen; derzeit gibt es sie nur in einer Hörbuch-Fassung, allerdings eingelesen von Otto Sander, Bernd Rauschenbach und Urs Widmer selbst, was einiges an zusätzlichem Vergnügen bieten dürfte.  Ansonsten sind derzeit nur die Shakespeareschen Königsdramen im Druck, also im wesentlichen die Nacherzählung des Rosenkriegs (“Richard II.”, “Henry IV.” 1+2, “Henry V.”, “Henry VI.” 1–3 und “Richard III.”) sowie ergänzend „König Heinrich VIII.“ und der „König Johann“.

Ansonsten sind derzeit nur die Shakespeareschen Königsdramen im Druck, also im wesentlichen die Nacherzählung des Rosenkriegs (“Richard II.”, “Henry IV.” 1+2, “Henry V.”, “Henry VI.” 1–3 und “Richard III.”) sowie ergänzend „König Heinrich VIII.“ und der „König Johann“.

„Shakespeares Geschichten“ bieten nicht nur die Möglichkeit, sich rasch und unterhaltsam einen Überblick über Shakespeares Bühnenwerk zu verschaffen, sondern sie haben im Gegensatz zu anderen Einführungen in Shakespeare auch den Vorteil, weitgehend frei von interpretatorischer Bevormundung zu sein. Sicherlich sind auch sie nicht frei von Moral, aber sie präsentieren Shakespeare ohne den Versuch einer bürgerlichen Nutzbarmachung, wie sie bei den Lambs sehr oft die Quintessenz bildet (und die sicherlich wesentlich zum Erfolg ihres Buches beigetragen hat – „man sieht doch, wo und wie“). Und wer keinen Überblick braucht, kann hier und da hineinspicken und sich für 10 Minuten mit Shakespeare amüsieren.

Es lohnt sich übrigens, antiquarisch nach der ersten, gebundenen Ausgabe von 1978 Ausschau zu halten: Leineneinband, solides Papier und Fadenheftung waren damals noch der Standard für solche Bücher, auch bei Diogenes.

Walter E. Richartz / Urs Widmer: Shakespeares Geschichten. Alle Stücke von Shakespeare. Mit zahlreichen Illustrationen von Kenny Meadows. Zwei Bände im Schuber. Zürich: Diogenes, 1978. Leinen, Fadenheftung, 324 + 274 Seiten. Derzeit nicht lieferbar.