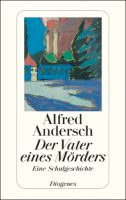

Alfred Andersch ist einer meiner kleineren Hausheiligen. Einige seiner frühen Texte sind ideologisch unnötig deutlich, aber die positive Unbestimmtheit seiner Texte nimmt mit der Zeit erfreulich zu, und mit „Winterspelt“ hat er einen der wichtigen deutschsprachigen Romane des 20. Jahrhunderts geschrieben.

„Der Vater eines Mörders“ ist die letzte von sechs Erzählungen, die um den Protagonisten Franz Kien herum erfunden wurden. Bei Franz Kien handelt es sich gemäß dem Bekenntnis des Autors um sein literarisches Alter ego, und die Erzählungen verarbeiten daher direkt autobiographisches Material, persönliche Erinnerungen. In diesem speziellen Fall handelt es sich wesentlich um eine Schulstunde im Jahre 1928, genauer eine Griechisch-Stunde, in der Franz Kien vom Rektor des Wittelsbacher Gymnasiums in München geprüft und für zu faul befunden wird. Diese Stunde bildet deshalb einen Wendepunkt in der Lebensgeschichte Franz Kiens, weil aus ihr sein Verweis vom Gymnasium resultiert, er in eine kaufmännische Lehre wechseln und einer ungewissen Zukunft entgegen gehen muss. Er teilt dies Geschick mit seinem Bruder.

Die eigentliche Ursache der Schulverweise aber liegt woanders: Franz’ Vater, ein Offizier des Ersten Weltkriegs, ist erkrankt und ohne Arbeit und kann daher das Schulgeld für seine Söhne nicht aufbringen. Der Rektor lässt die beiden Brüder aus Einsicht in die Notlage ihres Vaters dennoch das Gymnasium weiterhin besuchen, doch kann eine solche Subvention der Knaben nur durch entsprechende schulische Leistungen gerechtfertigt werden. Da sich beide aber mehr oder weniger durch den Schulbetrieb durchmogeln, erbringt der Rex in der geschilderten Schulstunde den öffentlichen Beweis, dass Franz Kien als Schüler nicht zu halten ist. Insoweit ist die gesamte Stunde eine Inszenierung, eine Vorführung, in der der Schüler Kien seine Rolle zu spielen hat, und er schlägt sich, sieht man von seinen mangelhaften Griechisch-Kenntnissen einmal ab, dabei ganz respektabel.

Ihren für den oben geschilderten Inhalt eher merkwürdigen Titel bezieht die Erzählung aus der Tatsache, dass im Jahr 1928 der Rektor des Wittelbacher Gymnasiums Gebhard (der Vorname kommt bei Andersch nirgends vor) Himmler war, der Vater des späteren Anführers der SS und Massenmörders Heinrich Himmler. In diesem Detail ragt die Erzählung sozusagen in eine Wirklichkeit hinein, deren Fürchterlichkeit in ihr selbst nicht realisiert ist und nicht realisiert werden kann. Das Interessanteste an dem historischen Faktum, dass es Gebhard Himmler war, der entscheidend in Alfred Anderschs Lebenslauf eingegriffen hat, ist aber, dass Andersch sich selbst nicht darüber klar ist, ob und was das eigentlich zu bedeuten hat.

Die Erzählung hat – wie gute Literatur das immer tut – zahlreiche, oft nicht oder nur unzureichend vom Text gedeckte Reaktionen hervorgebracht: Den Anlass dafür, dass ich das Buch nach vielen Jahren wieder zur Hand genommen habe, bilden zwei solche Rezeptionszeugnisse. Das erste entstammt einer kurzen Geschichte der SS:

Dass [Heinrich] Himmler keineswegs – wie Alfred Andersch in seiner bekannten Erzählung Der Vater eines Mörders von 1980 behauptet hat – aus protofaschistischen Verhältnissen kam, hat spätestens Peter Longerich in seiner Biographie von 2008 belegt. Vielmehr war Himmlers Münchner Elternhaus zwar konservativ und streng katholisch, aber bildungs- und nicht kleinbürgerlich.

Bastian Hein: Die SS. Geschichte und Verbrechen. München: C. H. Beck, 2015. S. 15.

Nun ist es einerseits etwas schwierig, dass Andersch in einer Erzählung etwas behauptet haben soll, denn es handelt sich ja eben nicht um einen unmittelbar autobiographischen Text, dem man eventuell mit einigem Recht einen historischen Wahrheitsanspruch unterstellen könnte, sondern um eine Fiktion, die vorerst einmal gar nichts über die Wirklichkeit behauptet, sondern eine Wirklichkeit erfindet. Andererseits verführen uns natürlich der Titel und die von Andersch betonte autobiographische Unterfütterung der sechs Franz-Kien-Erzählungen, diese erfundene Wirklichkeit mit der historischen abzugleichen und sie auf Übereinstimmungen hin zu kontrollieren.

Problematischer aber an dem Zitat von Hein ist, dass selbst wenn man Anderschs Erzählung als autobiographisches Dokument liest, dort nirgends zu finden ist, Heinrich Himmler stamme aus „protofaschistischen Verhältnissen“, was immer das auch sein mag.

Andersch hat die Befürchtung gehabt, dass gerade diese Erzählung eine außergewöhnlich hohe Rate an Missverständnissen hervorbringen würde, und ihr deshalb einen reflektierenden Text mitgegeben, der „Nachwort für Leser“ überschrieben ist. Dort findet sich eine Stelle, in der er explizit über die soziologische Einordnung des Elternhauses von Heinrich Himmler spricht:

Angemerkt sei nur noch, wie des Nachdenkens würdig es doch ist, daß Heinrich Himmler – und dafür liefert meine Erinnerung den Beweis – nicht, wie der Mensch, dessen Hypnose er erlag, im Lumpenproletariat aufgewachsen ist, sondern in einer Familie aus altem, humanistisch fein gebildetem Bürgertum. Schützt Humanismus denn vor gar nichts? Die Frage ist geeignet, einen in Verzweiflung zu stürzen.

Alfred Andersch: Der Vater eines Mörders. Eine Schulgeschichte. detebe 23608. Zürich: Diogenes, 2006. S. 86.

Heins Zitat verweist aber auf eine weitere Auseinandersetzung mit Anderschs Erzählung in der Himmler-Biographie Peter Longerichs. Dabei sollte man Hein nicht dahingehend missverstehen, dass bereits Longerich die Auffassung vertritt, Anderschs Erzählung behaupte, Himmler entstamme „protofaschichstischen Verhältnissen“. Longerichs Biographie liefert Hein bloß die Widerlegung dieser von Andersch nie gemachten Behauptung. Doch Longerich verfügt ersatzweise über ein ganz eigenes Missverständnis. Er fasst die Fabel der Erzählung in gut zehn Zeilen zusammen und beschließt diese Synopse mit folgenden Sätzen:

Nun befiehlt der Rex den Helden der Geschichte, den Andersch Franz Kien genannt hat, an die Tafel und führt nicht nur geradezu genussvoll dessen miserable Griechischkenntnisse vor, sondern macht Kien-Andersch nach allen Regeln der Kunst – zynisch, hämisch, gemein – fertig. […] er muss die Anstalt verlassen.

Peter Longerich: Heinrich Himmler. Biographie. München: Siedler, 2008. S. 17.

Der nicht durch seine eigene Schulerfahrung traumatisierte Leser der Erzählung wundert sich wahrscheinlich über diese Einschätzung des Rex, denn von Zynismus, Häme oder Gemeinheit lässt sich in der Erzählung nichts entdecken. Im Gegenteil lobt der Rektor gleich mehrfach und ohne jegliche Ironie die Intelligenz und Auffassungsgabe Kiens; wenn in dieser Unterrichtsstunde überhaupt jemand fertig gemacht wird, ist es der die Klasse unterrichtende Kandidat Dr. Kandlbinder, den der Rex vor der Klasse scharf dafür zurechtweist, dass es seiner Aufmerksamkeit entgangen ist, dass Franz Kien seit sechs Wochen in seinem Unterricht nicht mehr als gerade einmal das griechische Alphabet gelernt hat. Sicherlich wird Franz’ Unwissen vorgeführt, doch der Grund hierfür ist nicht Zynismus oder Gemeinheit; der Rektor verschafft sich, wie oben bereits gesagt, durch die Inszenierung der Stunde einen Anlass dafür, Franz Kien von der Schule verweisen zu können. Im Widerspruch zu Longerichs Lektüre zeigt der Rex eine außergewöhnliche Sympathie für den Schüler Kien: Er hält ihn für klüger als die meisten seiner Mitschüler, nur eben zu Recht für faul und verwildert. Er nimmt Kiens Antwort, er wolle später Schriftsteller werden, ganz ernst und statt sich über die Ambitionen des Schulversagers lustig zu machen, fragt er ihn, was er denn für Bücher schreiben wolle. Und als Franz antwortet, dass er das noch nicht wisse, hält der Rex das für eine „ganz gescheite Antwort – ich hätte sie dir gar nicht zugetraut“. Natürlich handelt es sich nicht um ein Gespräch auf Augenhöhe, aber das ist bei einer Unterhaltung zwischen einem 14-jährigen Schüler und seinem Rektor und schon gar im Jahr 1928 auch nicht zu erwarten. Doch fertig gemacht wird Franz Kien in der Erzählung keineswegs.

Longerich hätte besser auf eine seiner Quellen hören und den Text Anderschs daraufhin noch einmal lesen sollen:

[Otto] Gritschneder hatte […] als Klassenkamerad neben Andersch gesessen; dieser sei, so seine Auskunft, einfach ein schlechter Schüler gewesen, und seine Schulkarriere am Wittelsbacher Gymnasium sei auf ganz normale Weise beendet worden.

Ebd. S. 18.

Genau das und nichts anderes steht in Anderschs Erzählung.

Die Kunst des genauen Lesens ist zumindest ebenso selten zu finden wie die des guten Schreibens.

Alfred Andersch: Der Vater eines Mörders. Eine Schulgeschichte. detebe 23608. Zürich: Diogenes, 2006. Broschur, 89 Seiten. 8,90 €.