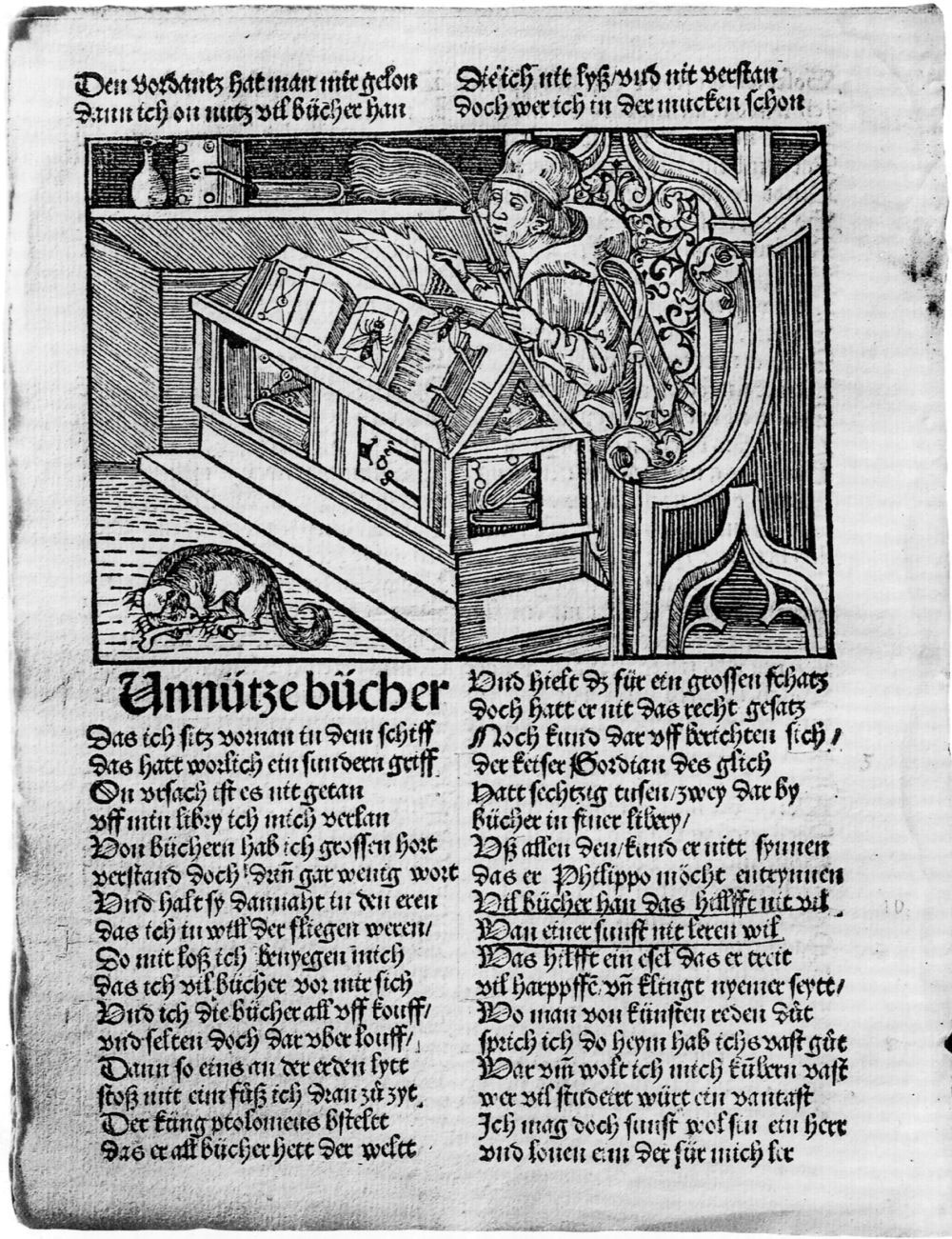

Sebastian Brant

Das Narrenschiff

Albrecht Schöne: Der Briefschreiber Goethe

Nur werden bemerkenswerte Entdeckungen und lohnende Einsichten hier durch eine Fülle von Selbstverständlichem und Belanglosem erschwert.

Albrecht Schöne, der das nicht kleine Kunststück fertiggebracht hat, mit einer Faust-Ausgabe zu Feuilleton-Bekanntheit zu gelangen, legt ein neues Goethe-Buch vor. Für Schöne bin ich meinem Vorsatz untreu geworden, keine Goethe-Literatur mehr zu lesen, denn wenn es sich nicht gerade um eine germanistische, hoch spezialisierte Monographie handelt, liest man zu mindestens 80 % das, was man in den 50 Büchern zuvor auch schon gelesen hatte. Schöne allerdings hält, was ich von ihm erwartet habe, denn selbst dort, wo sein Buch langweilig ist, ist es das auf originelle Weise.

Albrecht Schöne, der das nicht kleine Kunststück fertiggebracht hat, mit einer Faust-Ausgabe zu Feuilleton-Bekanntheit zu gelangen, legt ein neues Goethe-Buch vor. Für Schöne bin ich meinem Vorsatz untreu geworden, keine Goethe-Literatur mehr zu lesen, denn wenn es sich nicht gerade um eine germanistische, hoch spezialisierte Monographie handelt, liest man zu mindestens 80 % das, was man in den 50 Büchern zuvor auch schon gelesen hatte. Schöne allerdings hält, was ich von ihm erwartet habe, denn selbst dort, wo sein Buch langweilig ist, ist es das auf originelle Weise.

Schöne beschäftigt sich mit den Goetheschen Briefen mit einer extremen Pars-pro-toto-Methode: Er wählt aus den nahezu 15.000 bekannten Goethe-Briefen 9 (!) aus, zu denen er dann jeweils einen umfangreichen Kommentar liefert. Die ausgewählten Briefe umspannen das gesamte Leben Goethes: Es beginnt mit einem sehr formalen Aufnahmegesuch des pubertären Goethe in eine Gruppe adeliger Schöngeister und endet mit einem Brief an Wilhelm von Humboldt, den Goethe nur wenige Tage vor seinem Tod abgeschlossen hat.

Besonders die frühen Briefe werden sehr rhetorisch analysiert, was in der Hauptsache daran liegt, dass sie selbst nur wenig Inhalt mitbringen. Das ändert sich naturgemäß später, so dass auch die Kommentierung stärker auf die biographischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen der Schreiben eingehen kann. Das alles rettet Schöne aber auch in den späteren Briefen nicht davor, Inhalte schlicht noch einmal in eigenen Worten zu paraphrasieren oder den Gebrauch unterschiedlicher grammatikalischer Tempora ausführlich auf ihre Funktion hin zu untersuchen, die jeder nicht gänzlich taube Leser schon beim einfachen Lesen des Briefes wahrnimmt.

Andererseits liefert Schöne hoch interessantes biographisches Material, das man so nicht einfach anderswo wird finden können, so etwa am Beispiel des Briefes an Johann Friedrich Krafft vom 11. Dezember 1778, eines offenbar in Not geratenen Menschen, dem Goethe Lebensunterhalt und Sicherheit vor Verfolgung verschaffen will. Für mich war das Schmuckstück der letzte Brief an Humboldt, in dem es um poetologische und produktionsästhetische Fragen im Zusammenhang mit dem zweiten Teil des „Faust“ geht.

Ergänzt werden die neun Kommentare um drei „Exkurse“ betitelte Anhänge, die die deutschen und speziell Weimarischen Postverhältnisse, Goethes Gewohnheit, Briefe zu diktieren, und zuletzt die von Goethe verwendeten Anredepronomina behandeln. Auch hier spiegelt sich das 2:1-Verhältnis von interessantem Material zu eher langweiliger Stoffhuberei nahezu perfekt wider, das auch sonst im Buch vorherrscht.

Was der Leser nicht erwarten sollte, ist ein struktureller Überblick über die bekannten Briefe Goethes, eine allgemeine Charakteristik Goethes als Briefschreiber, eine einführende Beschreibung in die großen Briefwechsel (Schiller, Zelter, Carl August, Christiane) oder auch nur die Behandlung der wichtigsten Briefe Goethe, wie auch immer man würde herausfunden wollen, welche das sind. Was er erwarten darf, ist eine in weiten Teilen anregende und interessante Lektüre, wie sie für die populärere Goethe-Literatur außergewöhnlich ist.

Albrecht Schöne: Der Briefschreiber Goethe. München: C. H. Beck, 2015. Leinen, Lesebändchen, 539 Seiten. 29,95 €.

Vladimir Nabokov: Die Gabe

Er war blind wie Milton, taub wie Beethoven und obendrein dumm wie Beton.

„Die Gabe“, entstanden in den Jahren 1933 bis 1938 in Berlin und an der Côte d’Azur, ist der letzte Roman, den Nabokov auf Russisch schrieb. Er ist auch so etwas wie ein erster Abschluss seiner Auseinandersetzung mit der russischen Immigranten-Szene Berlins, in der Nabokov von 1922 bis 1937 gelebt hatte. Zudem ist es der bis dahin literarischste Roman Nabokovs, da sein Protagonist ein junger russischer Schriftsteller ist und die russische Literatur seit dem 19. Jahrhundert eine der thematischen Ebenen des Romans bildet.

„Die Gabe“, entstanden in den Jahren 1933 bis 1938 in Berlin und an der Côte d’Azur, ist der letzte Roman, den Nabokov auf Russisch schrieb. Er ist auch so etwas wie ein erster Abschluss seiner Auseinandersetzung mit der russischen Immigranten-Szene Berlins, in der Nabokov von 1922 bis 1937 gelebt hatte. Zudem ist es der bis dahin literarischste Roman Nabokovs, da sein Protagonist ein junger russischer Schriftsteller ist und die russische Literatur seit dem 19. Jahrhundert eine der thematischen Ebenen des Romans bildet.

Erzählt wird die Geschichte des jungen Grafen Fjodor Godunow-Tscherdynzew, der zu Anfang des Romans gerade seinen ersten Gedichtband veröffentlicht hat. Er lebt in der zweiten Hälfte der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts als russischer Exilant in Berlin; seine Mutter und Schwester sind in Paris, sein Vater, ein berühmter Forschungsreisender, ist auf seiner letzten Expedition verschollen und muss für tot gehalten werden. Seine sozialen Kontakte sind auf einen kleinen Kreis von Immigranten beschränkt, darunter auch einige Schriftsteller, die wie er selbst mit der kärglichen Bedingungen des Exils zurechtkommen müssen. Handlung hat das Buch nur wenig: Nach einer Zeit der Untätigkeit beginnt Godunow-Tscherdynzew die Biographie seines Vaters zu verfassen, gibt dieses Projekt aber nach einigen Monaten wieder auf, um stattdessen die Biographie Nikolai Gawrilowitsch Tschernyschewskis (1828–1889) zu schreiben. Nabokov lässt es sich nicht nehmen, diese Biographie im 4. Kapitel des Romans auf knapp 150 Seiten vollständig wiederzugeben. Das Buch wird entgegen der Intention ihres Verfassers weithin als Parodie oder sogar als Satire auf das Leben des frühen russischen Revolutionärs verstanden, weshalb Godunow-Tscherdynzew zuerst einige Schwierigkeiten hat, einen Verlag für das Buch zu finden; als es dann doch erscheint, wird es rasch zum Zentrum eines Sturms im Wasserglas der russischen Exil-Literatur.

Unterdessen hat sich der Protagonist verliebt: Sina, die Stieftochter seines neuen Vermieters, trifft sich täglich mit ihm zu Spaziergängen durch das abendliche Berlin. Sie unterstützt ihn bei der Arbeit an der Biographie, wahrscheinlich aber auch finanziell – sie arbeitet als Schreibkraft bei einem Rechtsanwalt und gibt Fjodor zumindest einmal eine hohe Summe, damit er die ausstehende Miete bei ihren Eltern bezahlen kann. Dass das Paar füreinander bestimmt ist, macht Nabokov im letzten Kapitel klar, als er die Eltern Sinas nach Kopenhagen ziehen lässt; auf den letzten Seiten gehen die beiden Liebenden zur nun leeren Wohnung zurück, um ihre erste Liebesnacht miteinander zu verbringen. Nabokov wäre allerdings nicht Nabokov, wenn er für die beiden nicht noch eine kleine, böse Überraschung vorbereitet hätte, die am Ende aber unerzählt bleibt.

Das Buch ist sicherlich für Kenner der russischen Literatur des 19. Jahrhunderts vergnüglicher zu lesen als für den gewöhnlichen deutschen Leser. Besonders die frühen Passagen der Tschernyschewski-Biographie in Kapitel 4 sind etwas zäh; dagegen ist die von Nabokov detailliert vorgeführte Rezeption des Buches eine hübsche Parodie auf Gepflogenheiten des Literaturbetriebs, die sich bis heute nicht groß geändert haben. Erwähnt werden sollte wohl noch, dass Nabokov auch in diesem Buch mit den Grenzen zwischen Phantasie und Realität spielt: An zahlreichen Stellen des Buches geht die Wahrnehmung des Helden nahtlos in eine seiner Phantasien über; auch Träume spielen wieder eine bedeutende Rolle im Text.

Alles in allem ein routinierter Künstlerroman, der viel von der literarischen Kultur der russischen Exilanten in Berlin widerspiegelt; zugleich handelt es sich um eine satirische Auseinandersetzung mit der russischen Literaturszene, sowohl der des 19. Jahrhunderts als auch der Opposition zwischen den revolutionär orientierten und den konservativen Kräften des Exils. Die deutsche Übersetzung beeindruckt besonders durch die Übersetzungen der Gedichte des Protagonisten, bei denen der Übersetzerin das nicht kleine Kunststück gelingt, einen halb originellen, halb eklektizistischen Tonfall zu erzeugen.

Vladimir Nabokov: Die Gabe. Deutsch von Annelore Engel-Braunschmidt. Gesammelte Werke V. Reinbek: Rowohlt, 42001. Leinen, Fadenheftung, Lesebändchen, 795 Seiten. 30,– €.

Allen Lesern ins Stammbuch (76)

Zur Popularität gelangen deutsche Schriften durch einen großen Namen, oder durch Persönlichkeiten, oder durch gute Bekanntschaft, oder durch Anstrengung, oder durch mäßige Unsittlichkeit, oder durch vollendete Unverständlichkeit, oder durch harmonische Plattheit, oder durch vielseitige Langweiligkeit, oder durch beständiges Streben nach dem Unbedingten.

Friedrich Schlegel

Kritische Fragmente

Dem Otto sein Leben von Bismarck

Nescio quid mihi magis farcimentum esset.

Die Anekdote ist eine anspruchsvolle literarische Kleinform mit einer eigenen, komplexen Geschichte. Sie weist eine erhebliche Spannbreite auf, die wohl durch die wahrheitsgetreue Überlieferung eines historischen Augenblicks einerseits und eine zwar frei erfundene, nichtdestoweniger aber dennoch charakteristische Geschichte, die dem Zuhörer zumutet, sie wenigstens in ihrem Kern für historisch zu halten, andererseits begrenzt ist. Nimmt man noch die belletristischen Variationen hinzu, wie sie etwa bei Heinrich von Kleist oder Eckhard Hescheid zu finden sind, so verbietet sich eigentlich jeglicher naiver Umgang mit der Form, wie er vielleicht im 19. Jahrhundert gerade noch angängig gewesen sein mag.

Die Anekdote ist eine anspruchsvolle literarische Kleinform mit einer eigenen, komplexen Geschichte. Sie weist eine erhebliche Spannbreite auf, die wohl durch die wahrheitsgetreue Überlieferung eines historischen Augenblicks einerseits und eine zwar frei erfundene, nichtdestoweniger aber dennoch charakteristische Geschichte, die dem Zuhörer zumutet, sie wenigstens in ihrem Kern für historisch zu halten, andererseits begrenzt ist. Nimmt man noch die belletristischen Variationen hinzu, wie sie etwa bei Heinrich von Kleist oder Eckhard Hescheid zu finden sind, so verbietet sich eigentlich jeglicher naiver Umgang mit der Form, wie er vielleicht im 19. Jahrhundert gerade noch angängig gewesen sein mag.

Natürlich ändern solche theoretischen Bedenken nichts daran, dass im einen oder anderen Fall historischer Persönlichkeiten genau dieser naive Umgang mit der Form und ihren Inhalten wieder betreiben wird; Jubiläen bieten sich hierfür besonders an. So auch diesmal:

Wie die beiden Herausgeber auf den witzischen Titel „Dem Otto sein Leben von Bismarck“ verfallen sind, bleibt ihr Geheimnis. Zuerst vermutet man natürlich, dass sich hier einmal mehr ein Graphiker ausgetobt hat, doch ein Blick auf die Webseite des Verlages oder den Titeleintrag in der DNB überzeugt davon, dass das Buch tatsächlich und absichtlich so heißt.

Bei ihrer Auswahl beschränken sich die Herausgeber auf Material, das zumeist aus eher verlässlichen Quellen stammt, wenn hier auch bei den Anekdoten aus Kindheit und Jugend des Reichskanzlers [sic!] sicherlich größere Zugeständnisse zu machen sind. Allerdings könnte es der Leser als charakteristisch für diese und ähnliche pseudobiographische Projekte ansehen, dass das Buch gleich mit einer offenbaren Erinnerungsverschiebung (um es nicht schlicht Lüge zu nennen) beginnt:

Ich erinnere mich genau, wie das Berliner Schauspielhaus abbrannte. [S. 13]

Das Königliche Schaupielhaus am Gendarmenmarkt brannte im Juli 1817 ab, so dass Bismarcks Erinnerung allein schon dadurch in Frage gestellt wird, dass der Reichskanzler damals erst 2 Jahre alt war.

Hübsch sind in solchen Sammlungen natürlich die idiosynkratischen Momente, die die notwendige Beschränktheit selbst des großen Mannes aufblitzen lassen:

Sprachkonfusion

Widerstand gegen die Einführung einer neuen Rechtschreibung 1876

Er sprach mit wahrem Ingrimm über die Versuche, eine neue Orthographie einzuführen. Er werde jeden Diplomaten in eine Ordnungsstrafe nehmen, welcher sich derselben bediene. Man mute dem Menschen zu, sich an neue Maße, Gewichte, Münzen zu gewöhnen, verwirre alle gewohnten Begriffe, und nun wolle man auch noch eine Sprachkonfusion einführen. Das sei unerträglich. Beim Lesen auch noch Zeit zu verlieren, um sich zu besinnen, welchen Begriff das Zeichen ausdrücke, sei eine unerhörte Zumutung. Ebenso sei es Unsinn, Deutsch mit lateinischen Lettern zu schreiben und zu drucken, was er sich in seinen dienstlichen Beziehungen verbitten werde, solange er noch etwas zu sagen habe. Er werde das zur Kabinettsfrage machen, wenn Falk auf diesen Schwindel einginge. [S. 79]

Wenn man nicht zuviel erwartet, eine vergnügliche Lektüre für einen Nachmittag, oder um es mit Arno Schmidt zu sagen: Nett zu lesen, sehr nett zu vergessen.

Ulrich Lappenküper / Ulf Morgenstern (Hgg.): Dem Otto sein Leben von Bismarck. Die besten Anekdoten über den Eisernen Kanzler. Beck Paperback 6197. München: C. H. Beck, 2015. Broschur, 128 Seiten. 9,95 €.

Johannes Willms: Waterloo

Nur wenige Monate nach seiner Geschichte der Französischen Revolution legt Johannes Willms rechtzeitig zum 200-jährigen Jubiläum der Schlacht ein Buch zu Waterloo vor. Willms beginnt mit den Verhandlungen zum ersten Exil Napoleons auf Elba im Jahr 1814, berichtet dann über das Exil selbst, Napoleons Rückkehr und den Beginn der Herrschaft der 100 Tage und schließt seine Darstellung mit der Schlacht selbst und ihrer Rezeption in Frankreich, England, Preußen sowie Belgien und den Niederlanden ab. Wer sich über Napoleons letzten Jahre informieren möchte, wird Willms Napoleon-Biographie zur Hand nehmen müssen.

Nur wenige Monate nach seiner Geschichte der Französischen Revolution legt Johannes Willms rechtzeitig zum 200-jährigen Jubiläum der Schlacht ein Buch zu Waterloo vor. Willms beginnt mit den Verhandlungen zum ersten Exil Napoleons auf Elba im Jahr 1814, berichtet dann über das Exil selbst, Napoleons Rückkehr und den Beginn der Herrschaft der 100 Tage und schließt seine Darstellung mit der Schlacht selbst und ihrer Rezeption in Frankreich, England, Preußen sowie Belgien und den Niederlanden ab. Wer sich über Napoleons letzten Jahre informieren möchte, wird Willms Napoleon-Biographie zur Hand nehmen müssen.

Willms verteilt seine Geschichte der Herrschaft der 100 Tage, was vielleicht der bessere Untertitel für das Buch gewesen wäre – etwa gleichwertig auf die politischen und die militärischen Aspekte des Endes der Napoleonischen Herrschaft. Die eigentliche Schlacht bei Waterloo und ihre unmittelbaren Vorbedingungen – die Schlachten bei Quatre Bras und Ligny am 15. und 16. Juni 1815 – werden auf 90 der 250 Seiten des Textes dargestellt. Auch hier geht es wesentlich immer auch um persönliche und politische Motive der Protagonisten (besonders Napoleons und Wellingtons), so dass Leser nicht mit einer hauptsächlich militärhistorischen Geschichte der Schlacht rechnen sollten.

Inhaltlich befindet sich der Text auf dem von Willms gewohnten Niveau, was heißt, dass er Lesbarkeit und historische Differenziertheit gut miteinander in Einklang bringt. Allerdings scheint das Buch unter hohem Zeitdruck produziert worden zu sein, denn es finden sich für Willms sonst eher ungewöhnliche sprachliche Patzer im Text:

Also galt es, zunächst die Einheiten zu ordnen, Waffen und Montur zu reinigen, die Pferde zu tränken und zu füttern, abzukochen und zu essen. [S. 209]

Sicherlich nicht Willms inspiriertestes Buch, was man aber auch weder bei diesem Thema noch einer solchen Gelegenheitsarbeit erwarten sollte.

Johannes Willms: Waterloo. Napoleons letzte Schlacht. München: C. H. Beck, 2015. Leinen, 288 Seiten, eine Karte in Einstecktasche. 21,95 €.

Vladimir Nabokov: Einladung zur Enthauptung

Ich brauche wenigstens die theoretische Möglichkeit, daß ich einen Leser habe, sonst könnte ich das ebensogut alles zerreißen.

„Einladung zur Enthauptung“ ist ein kurzer Roman, den Nabokov 1934 in Berlin sozusagen zwischendurch geschrieben hat: Seine Niederschrift unterbrach die des deutlich umfangreicheren Romans „Die Gabe“. Erzählt werden die letzten Tage des Gefangenen Cincinnatus, der zu Anfang des Buches als soeben zum Tode Verurteilter in seine Zelle zurückkehrt. Cincinnatus ist offenbar Opfer eines totalitären Regimes, das ihn wegen eines Persönlichkeitsverbrechens verurteilt hat: Im Gegensatz zu seinen Mitbürgern erscheint Cincinnatus als eine opake Person, die sich an den unter seinen Mitmenschen verbreiteten Aktivitäten und Vergnügungen nur ungern beteiligt.

Die erzählte Zeit umfasst etwas mehr als vierzehn Tage, in denen Cincinnatus auf seinen Hinrichtung wartet. Der Roman enthält ein selbst für die Grundkonstellation sehr reduziertes Personal: Ein Wächter, der Gefängnisdirektor, dessen Tochter Emmi, ein Rechtsanwalt, ein vorgeblicher Mitgefangener, der sich aber bald als der Henker herausstellt, eine Spinne sowie Cincinnatus vorgebliche Mutter und seine Ehefrau bilden im Wesentlichen das Personal. Der Text ufert hier und da ins Phantastische aus und lässt die Grenze zwischen einer ohnehin nur pseudorealistischen und einer Traumwelt immer wieder verschwimmen.

Es ist verführerisch einfach, den Roman als eine Kritik an der Ideologie und am Menschenbild der jungen Sowjetunion zu lesen, die, wie wohl alle totalitären Staaten, grundsätzlich ein stärkeres Interesse an gut funktionierenden Bürgern hatte, die sich ohne Rest in die Ansprüche und Bedürfnisse des Staatswesens eingliedern lassen, als an individuellen Charakteren. Dass Nabokov einen Einzelgänger und Eigenbrötler imaginiert, der allein aufgrund seines Charakters gleich zum Tode verurteilt wird, ist eine verständliche Zuspitzung dieses staatlichen Anspruches. Es mag auch sein, dass er vergleichbare Züge auch im Deutschland des Jahres 1934 erkannt hat, doch fehlen im Text jegliche Hinweise auf nichtrussische Verhältnisse.

Ein solche Deutung wäre nicht falsch, würde die Reichhaltigkeit des Textes aber klar unterlaufen. Wie immer interessieren Nabokov weit mehr Formen der Gefangenschaft als diese eine: Die Gefangenschaft in Ehe und Familie, im Körper, in der Zeit und die der Sexualität spielen eine zumindest ebenso große Rolle wie die durch Staat und Gesellschaft.

Insgesamt ist der Roman etwas abstrakt geraten und erinnert – auch wenn sich Nabokov im Vorwort der späteren englischen Ausgabe dagegen verwehrt – unweigerlich an Kafkas Welten. Die beschriebene Wirklichkeit bleibt eher undeutlich und kann allein von daher sehr vielfältig ausgedeutet werden. Das Ende wiederum, das die abschließende Hinrichtung eher auflöst als durchführt, erinnert stark an „Die Mutprobe“, so dass dieser kleine Roman am Ende als eine Variation bereits bekannter Themen Nabokovs erscheint: der gefangene Autor und sein Entkommen ins Reich der Phantastik.

Vladimir Nabokov: Einladung zur Enthauptung. Deutsch von Dieter E. Zimmer. Gesammelte Werke IV. Reinbek: Rowohlt, 22003. Leinen, Fadenheftung, Lesebändchen, 267 Seiten. 22,– €.

Allen Lesern ins Stammbuch (75)

Durch den Druck ist aber in der Tat die ganze Literatur ein Buch geworden, in welchem jeder nach Belieben blättern mag und daraus ein allgemeiner Dilettantismus der Produzenten wie der Konsumenten entstanden. Ehedem dichtete der Sänger für eine gewisse ideale Totalität seiner Nation, oder auch für einen bestimmten Kreis spruchfähiger Freunde und Gönner, und war in beiden Fällen des Verständnisses und geistigen Widerhalls gewiß; ganz abgesehen davon, daß bei der Kostbarkeit und zeitraubenden Mühe einer Vervielfältigung der Gedichte in der Regel nur das Beste sich erhalten und vererben konnte. Jetzt dagegen bringt jeder Phantast – das Volk sagt treffend: »er lügt wie gedruckt« – seine wohlfeile Weisheit auf den großen Plundermarkt, wo Perlen und Kraut und Rüben durcheinanderliegen und ein jeder nach seines Herzens Gelüsten aufs Geratewohl zugreifen kann. Eine erstaunliche Konfusion, die noch bis heut fortzuwachsen scheint; die Köchin liest beim Messerabwischen ihre »Jungfrau von Orleans«, die Dame ihre »Mimili«. Eine maßlose Konkurrenz mag für alles Fabrikwesen ganz dienlich sein; hier führt sie selbst zur Fabrikation.

Joseph von Eichendorff

James Fenimore Cooper: Ned Myers

Wohlmeinende Menschen richten auf dieser Welt oft einfach ebenso viel Schaden an wie die böswilligen.

Bei „Ned Myers oder Ein Leben vor dem Mast“ handelt es sich um die von Cooper literarisch aufgearbeitete, ihm mündlich erzählte Biografie des Seemanns Edward Meyers (ca. 1793–1849), der einen bedeutenden Teil seines Lebens unter dem angenommenen Namen Ned Myers auf See verbracht hat. Auslöser der Niederschrift dürfte der Erfolg von Richard Henry Danas autobiographischem Bericht „Zwei Jahre vor dem Mast“ (1840) gewesen sein, der zahlreiche Seefahrer-Biografien nach sich zog. Myers war in jungen Jahren gemeinsam mit Cooper auf einem Schiff gefahren und erinnerte sich an seine Bekanntschaft mit ihm, nachdem er durch den Bruch seiner Hüfte nicht länger auf See arbeiten konnte.

Bei „Ned Myers oder Ein Leben vor dem Mast“ handelt es sich um die von Cooper literarisch aufgearbeitete, ihm mündlich erzählte Biografie des Seemanns Edward Meyers (ca. 1793–1849), der einen bedeutenden Teil seines Lebens unter dem angenommenen Namen Ned Myers auf See verbracht hat. Auslöser der Niederschrift dürfte der Erfolg von Richard Henry Danas autobiographischem Bericht „Zwei Jahre vor dem Mast“ (1840) gewesen sein, der zahlreiche Seefahrer-Biografien nach sich zog. Myers war in jungen Jahren gemeinsam mit Cooper auf einem Schiff gefahren und erinnerte sich an seine Bekanntschaft mit ihm, nachdem er durch den Bruch seiner Hüfte nicht länger auf See arbeiten konnte.

Myers wechselte häufig die Schiffe, diente zwischenzeitlich auch in der US-Marine, wurde von den Briten gefangengesetzt, floh mehrfach aus dieser Gefangenschaft und nahm nach dem Friedenschluss zwischen den USA und England sein unstetes Leben als Matrose wieder auf. Cooper will Myers’ Papieren entnommen haben, dass er auf mindestens 72 Schiffen angeheuert war und insgesamt – zählt man seine Fahrten als Passagier und Gefangener hinzu – auf mehr als 100 Schiffen gefahren sein muss. Dementsprechend geraten einige Passagen der Biographie sehr aufzählend: Myers heuert auf diesem Schiff an, die Fahrt verläuft ohne besondere Ereignisse, Myers heuert auf dem nächsten Schiff an etc. pp. Zwischendurch finden sich aber immer wieder impressive Abschnitte, die von den zahlreichen Stürmen und Schiffsuntergängen berichten, die Myers überlebt hat; auch die Erzählungen von den kriegerischen Auseinandersetzung zwischen der britischen und US-amerikanischen Flotte auf dem Ontariosee und der darauf folgenden Zeit der Kriegsgefangenschaft gehören zu den lebendigen und interessanten Teilen der Erzählung.

Für Leser, die am Leben der Seeleute im frühen 19. Jahrhunderts oder überhaupt an frühen Reiseerzählungen interessiert sind, ist das Büchlein sehr zu empfehlen; ohne dieses spezielle Interesse dürfte der einen oder dem anderen die Lektüre vielleicht etwas lang werden. Die Übersetzung ist bis auf Kleinigkeiten tadellos; ein seemännisches Glossarium, Fußnoten sowie ein Vor- und Nachwort des Übersetzers ergänzen und erläutern den Text.

James Fenimore Cooper: Ned Myers oder Ein Leben vor dem Mast. Übersetzt von Alexander Pechmann. Hamburg: Mare, 2014. Bedruckter Leinenband im Schuber, Fadenheftung, Lesebändchen, 389 Seiten. 28,– €.

Bill Bryson: Sommer 1927

Charles Lindberghs Tournee war immer noch nicht beendet.

Nachdem nun schon eine Zeitlang Jahreszahlen-Bücher beliebt zu sein scheinen, legt der erfolgreiche Sachbuchautor Bill Bryson mit „Sommer 1927“ ein erstes Jahreszeiten-Buch vor, wenn er auch dabei etwas mogelt und seinen Sommer auf fünf Monate streckt. Ich erwarte nun binnen Jahresfrist einen Tausendseiter von Peter Ackroyd, etwa über den 23. April 1616, also circa 500 Seiten für jeden der beiden Tage.

Nachdem nun schon eine Zeitlang Jahreszahlen-Bücher beliebt zu sein scheinen, legt der erfolgreiche Sachbuchautor Bill Bryson mit „Sommer 1927“ ein erstes Jahreszeiten-Buch vor, wenn er auch dabei etwas mogelt und seinen Sommer auf fünf Monate streckt. Ich erwarte nun binnen Jahresfrist einen Tausendseiter von Peter Ackroyd, etwa über den 23. April 1616, also circa 500 Seiten für jeden der beiden Tage.

Nach den beiden materialreichen Bänden zur Wissenschafts- bzw. zur Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts – „Eine kurze Geschichte von fast allem“ und „At Home“ – liefert Bryson mit „Sommer 1927“ eine US-amerikanische Kulturgeschichte des frühen 20. Jahrhunderts. Der Sommer 1927 bildet dabei in der Hauptsache aus zwei Gründen den Schwerpunkt: zum einen dem Lindbergh-Flug über den Atlantik, zum anderen dem bis heute bestehenden Rekord des Baseball-Spielers Babe Ruth.

Ich muss gestehen, dass ich an diesem sehr auf ein US-Publikum zugeschnittenen Buch nur mäßig interessiert war, was aber gut an mir und nicht am Buch liegen kann. Weder interessiert mich eine ausführliche Darstellung der Geschichte des Baseballs, noch habe ich mein kindliches Interesse an der Fliegerei über mehr als dreißig Jahre hinweg konservieren können. Auch der Boxsport, die Vita Al Capones oder Henry Fords konnten mich nicht gefangennehmen. Hinzukommt, dass die Übersetzung des Buches offenbar unter großem Zeitdruck entstanden und stilistisch nicht immer rund geraten ist. Auch das undurchschaubare Nebeneinander von metrischen und nichtmetrischen Längenangaben, die häufig nicht oder nur schlecht erklärten Begriffe aus der Welt des Baseballs und nicht zuletzt die, auch was den Zeitrahmen angeht, umfangreichen Abschweifungen haben meine Unzufriedenheit wohl noch erhöht.

Alles in allem kein wirklich schlechtes Buch, aber verglichen mit seinen beiden Vorgängern für mich eine Enttäuschung.

Bill Bryson: Sommer 1927. Übersetzt von Thomas Bauer. München: Goldmann, 2014. Pappband, Lesebändchen, 639 Seiten. 24,99 €.