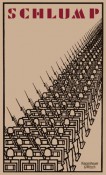

Das menschliche Leben ist, melde gehorsamst, Herr Oberleutnatnt, so kompliziert, dass das Leben des einzelnen Menschen dagegen ein Witz ist.

Einhundert Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs und neunzig Jahre nach der bis dahin ersten und einzigen Übersetzung von Hašeks weltberühmten Roman legt Reclam eine lange überfällige Neuübersetzung des „Švejk“ vor. Die frühe Übersetzung durch Grete Reiner, die bis dato die deutsche Rezeption des Romans geprägt hat, war bereits von Kurt Tucholsky unter den Verdacht gestellt worden, das Original zu verfälschen.

Einhundert Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs und neunzig Jahre nach der bis dahin ersten und einzigen Übersetzung von Hašeks weltberühmten Roman legt Reclam eine lange überfällige Neuübersetzung des „Švejk“ vor. Die frühe Übersetzung durch Grete Reiner, die bis dato die deutsche Rezeption des Romans geprägt hat, war bereits von Kurt Tucholsky unter den Verdacht gestellt worden, das Original zu verfälschen.

Die neue Übersetzung durch Antonín Brousek räumt den deutschen Text jedenfalls umfassend auf: Das Böhmakeln Švejks wird komplett beseitigt (mit dem berechtigten Hinweis, dass sich im Original nichts findet, was diesem Dialekt entsprechend würde), Austriazismen und veraltete Wendungen werden ersetzt, die deutsche Umschrift tschechischer Eigennamen rückgängig gemacht, einige antideutsche Passagen wieder hergestellt und der Text insgesamt für den heutigen Leser zugänglicher gemacht. Eine tatsächliche Beurteilung der Übersetzung muss ich aber jenen überlassen, die sie mit dem Original vergleichen können.

Unabhängig von der Frage nach der Übersetzung wurde mir die erneute Lektüre des „Švejk“ aber an einigen Stellen lang. Es wird doch sehr deutlich, dass Hašek eigentliches Talent bei den kurzen literarischen Formen lag, und er einen Roman im Wesentlichen dadurch erzeugte, dass er anekdotische Stücke schlicht aneinanderklebte. Zwar gibt es den großen Plan, das Buch mit der Ermordung des Erzherzogs Franz-Ferdinand beginnen und „nach dem Krieg um sechs Uhr abends“ enden zu lassen, aber bis auf diesen großen Rahmen (der tausende von Seiten hätte füllen müssen, hätte Hašek ihn jemals ausführen können) sind nur Rudimente einer erzählerischen Struktur erkennbar. Mehr als verzeihlich ist dies nur wegen des die formlose Geschwätzigkeit des Textes widerspiegelnden Protagonisten, der dem Leser in einer nicht anders als genial zu nennenden Weise zugleich auf die Nerven geht und ihn in seinen Bann schlägt. Švejk ist eine einzige, sich perpetuierende Variation des Unfug sprechenden Menschen. Der spezifische Unfug Švejks ist eine unendliche Folge von Anekdoten, die alle mit dem Ereignis, das sie auslöst, nichts, aber auch rein gar nichts zu tun haben. Ich habe mich am Ende gewundert, dass ich es tatsächlich geschafft habe, die knapp 900 Seiten des Romans zu lesen, ja, dass es gegen Ende sogar wieder mit zunehmendem Vergnügen war.

Abgesehen von diesem beherrschenden Mangel an Struktur enthält der Roman eine scharfe Kritik sowohl der k.u.k. Monarchie als auch ihres Militärs und des Krieges. Der überall vorherrschende Grundtypus ist der des Idioten, wobei das Bild durch einige wenige halbwegs der Vernunft gehorchende Figuren abgemildert wird: der Oberleutnant Lukaš, der Einjährigfreiwillige Marek, vielleicht gerade noch der Hauptmann Ságner – alle anderen Figuren scheinen mehr oder weniger vom wilden Affen gebissen zu sein. Insofern sind „Die Abenteuer des guten Soldaten Švejk im Weltkrieg“ eines der großen pessimistischen und misanthropischen Bücher des 20. Jahrhunderts.

Ergänzt wird der Text in der Reclam-Ausgabe um ein sehr informatives Nachwort des Übersetzers und einen lesenswerten Essay von Jaroslav Rudiš. Ich kann daher nur jedem die Anschaffung und Lektüre dieses Buches empfehlen: Es ist hier ein bedeutender literarischer Klassiker des letzten Jahrhunderts zu entdecken und wieder zu entdecken.

Jaroslav Hašek: Die Abenteuer des guten Soldaten Švejk im Weltkrieg. Aus dem Tschechichen übersetzt von Antonín Brousek. Stuttgart: Reclam, 2014. Leinen, Fadenheftung, Lesebändchen, 1008 Seiten. 29,95 €.