Ich will einen heidnischen Freund probieren, dachte ich, denn christliche Freundlichkeit hat sich als hohle Höflichkeit und sonst nichts erwiesen.

Die Neuübersetzung von Herman Melvilles „Moby-Dick“ (nur echt mit dem Bindestrich) war zu Anfang des Jahrhunderts eine der wenigen Kontroversen um eine Übersetzung, die auch von einer breiteren, literarisch interessierten Öffentlichkeit wahrgenommen wurde: Im Jahr 2001 erschien beim Hanser Verlag zum Auftakt einer geplanten breiteren Werkauswahl Melvilles (von der faktisch bei heute drei Romane und ein Band mit biographischem Material erschienen sind; inzwischen ist „Pierre“ (2002) bei Hanser schon nicht mehr lieferbar und seit 2009 kein weiterer Band mehr erschienen), – als Auftakt also erschien eine Neuübersetzung des Romans „Moby-Dick“ aus der Feder von Matthias Jendis. Diese Übersetzung war eine Überarbeitung einer älteren, bis dahin ungedruckten Übersetzung Friedhelm Rathjens, die dieser in den Jahren 1991 bis 1993 erstellt hatte.

Unter den damaligen Herausgebern in spe des Hanser-Melvilles Norbert Wehr, Paul Ingendaay und Hermann Wallmann kaufte der Verlag 1994 die Übersetzung Rathjens, doch kam es nicht zu der geplanten Veröffentlichung. 1996 stiegen die drei Herausgeber aus dem Projekt aus und Hanser begann nach einem neuen Herausgeber zu suchen, der aber mit Daniel Göske erst 1998 gefunden wird. Göske nun war mit Rathjens Übersetzung nicht recht zufrieden und regte eine Überarbeitung an, mit der sich Rathjen nach Festlegung einer Reihe von Richtlinien auch einverstanden erklärte; die Überarbeitung übernahm Matthias Jendis. Als Rathjen Anfang 2001 diese Überarbeitung zu sehen bekommt, hält er die Eingriffe für so gravierend, dass er den neuen Text nicht unter seinem Namen veröffentlicht haben möchte, da es sich nicht mehr um seine Übersetzung handele. Da sich eine Einigung zwischen altem Übersetzer und neuem Herausgeber und Übersetzer als nicht möglich erwies, einigte sich Rathjen mit dem Hanser Verlag auf folgende, durchaus großzügige Regelung: Der Vertrag von 1994 wird aufgelöst, Rathjen erhält die Rechte an seiner ursprünglichen Übersetzung zurück und verzichtet im Gegenzug auf alle Urheberrechte an der Überarbeitung durch Matthias Jendis. Angedeutet wird dies alles in der Hanser-Ausgabe des „Moby-Dick“ (2001) durch folgende Sätze in der Danksagung:

Eine erste Übersetzung des Moby-Dick wurde von Friedhelm Rathjen erstellt, welcher der Übersetzer und der Herausgeber zahlreiche und wichtige Anregungen verdanken. Beide und der Verlag danken Friedhelm Rathjen für seine überaus konstruktive und kollegiale Zusammenarbeit […] (S. 910)

Dies geschieht allerdings nicht, ohne dass zwei Seiten zuvor in einer „Editorischen Notiz“ der zu erwartenden Debatte um die Übersetzung vorgegriffen wird, indem der erste Übersetzer und die Grundsätze seiner Übersetzung vorsorglich wie folgt eingeschätzt werden:

Die häufig angemahnte und beanspruchte Originaltreue einer literarischen Übersetzung ist, wenn sie nicht genau spezifiziert wird, immer eine naive und kurzschlüssige Vorstellung. Im Fall des Moby-Dick ist die Idee eines quasiheiligen Originals besonders absurd, denn weder Melvilles Manuskript noch die korrigierten Fahnenabzüge des Romans sind erhalten.

Zu Deutsch: Ein Übersetzer, der sich zu genau an den philologisch gesicherten Text hält (denn Rathjen übersetzte ja nicht etwa aus der Erstausgabe oder sonst einem „quasiheiligen Original“, sondern aus der philologisch erarbeiteten Ausgabe der Northwestern University Press von 1988), hat nicht verstanden, dass Herausgeber und Übersetzer immer schlauer sind als der Text und ihm dort, wo er dunkel, grammatikalisch schwierig oder gar falsch ist, aufhelfen müssen. Überhaupt sind das Schlauersein der Nachgeborenen und die sogenannte Lesbarkeit des Textes die wichtigsten Kriterien an denen sich Neuausgaben und -übersetzungen klassischer Texte zu orientieren haben. Die aber, die meinen, ein übersetzter Text müsse möglichst eng am Original geführt werden, sind „naiv und kurzschlüssig“.

Fahrt nahm die Debatte dann noch einmal im Jahr 2004 auf, als bei 2001 in einer großen, illustrierten Ausgabe die ursprüngliche Übersetzung Friedhelm Rathjens erschien und man nun direkt vergleichen konnte. Die wenigstens Kritiker allerdings machten sich tatsächlich die Mühe, die beiden Texte miteinander oder gar mit dem Original abzugleichen, sondern urteilten entlang sehr allgemeiner Eindrücke, oft auch nur entlang der übersetzerischen Programme, wie sie den Anhängen der Bücher zu entnehmen waren. Seitdem liegen mehr oder weniger kontinuierlich parallel zwei deutsche Übersetzungen des „Moby-Dick“ vor: Die sehr nah am Original mit all seinen Ecken, Kanten und Verwerfungen entlang geführte Übersetzung Rathjens (bei 2001 und im Fischer Taschenbuch) und die einmal mehr geglättete und konsumierbar gemachte Überarbeitung von Matthias Jendis (bei Hanser und btb).

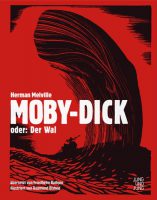

Anlass, all dies nochmals zu erzählen, ist eine Neuausgabe der Übersetzung Friedhelm Rathjens bei Jung und Jung. Wer bis dato keine Gelegenheit hatte oder unentschlossen war, sich dem großen Wal zu nähern, hat hier einmal mehr die Möglichkeit eine Übersetzung dieses ungeheuerlichen, wilden, vulkanischen Romans zu lesen, die sich so weit dem Original annähert, wie es wohl überhaupt nur geht. Niemand sollte sich von den Gerüchten von der Unlesbarkeit oder Schwierigkeit dieser Übersetzung abschrecken lassen (und wer einen Beweis benötigt, wie gut diese Übersetzung sprachlich funktioniert, höre sich deren Lesung durch Christian Brückner an), sondern sollte sich auf das Abenteuer einer Lektüre einlassen, die so vielgestaltig und exotisch ist, wie die See, das Geschäft auf ihr und der weiße Wal in ihr, die der Roman in Worte zu fassen versucht. Melvilles Roman ist in seiner Wucht erst verstanden worden, als die wichtigsten Schritte in der modernen Literatur bereits gemacht worden waren; dann erst konnte man begreifen, wie sehr Melville mit diesem Buch seiner Zeit voraus gewesen ist, wie sein Gemisch aus Abenteuer-Erzählung, biologischem Traktat, ökonomischer und gewerblicher Darstellung, existenziellem Essay und Kritik rassistischer und religiöser Voreingenommenheiten Dimensionen des Romans ausgelotet hatte, von denen kaum ein zweiter seiner Zeitgenossen auch nur eine Ahnung gehabt hat.

Wie sehr Melville selbst mit diesem Buch gerungen hat, wie unsicher einerseits und getrieben andererseits er war, lässt sich einem zweiten Buch, das nahezu zeitgleich mit dieser Neuausgabe herausgekommen ist, entnehmen. In „Zwiesprache mit Hawthorne“ fasst Friedhelm Rathjen im eigenen Verlag alle seine Übersetzungen von Texten Melvilles aus dem näheren und weiteren Umfeld der Entstehung des „Moby-Dick“ zusammen: Briefe, Notizen, Rezensionen, Gedichte und eine Erzählung, die aus verschiedenen Perspektiven Blitzlichter auf den Roman und seine Enstehung werfen. Dieses Buch, das in einer Kleinauflage von nur 99 nummerierten und signierten Exemplaren aufgelegt wurde, sei allen empfohlen, die einen Eindruck davon gewinnen wollen, wer Melville war und warum er sich gedrängt gefühlt hat, einen Roman zu verfassen, von dem er zu Recht fürchten musste, dass ihn nur wenige seiner Zeitgenossen goutieren würden.

Herman Melville: Moby-Dick oder: Der Wal. Deutsch von Friedhelm Rathjen. Mit Illustrationen von Raymond Bishop. Salzburg u. Wien: Jung und Jung, 2016. Bedruckter Leinenband, Fadenheftung, Lesebändchen, 932 Seiten. 45,– €.

Herman Melville: Zwiesprache mit Hawthorne. Aus der Werkstatt des Moby-Dick. Hg. u. übersetzt von Friedhelm Rathjen. Südwesthörn: Ǝdition RejoycE, 2016. Bedruckter Pappband, limitiert auf 99 Exemplare, 145 Seiten. 35,– €. Bestellung per E-Mail direkt beim Verlag.