Als mein Freund Bornemann einmal gefragt wurde, welcher Vogel den größten poetischen Reiz auf ihn ausübe, antwortete er ohne Zögern: „Die Bratgans.“

Heinrich Seidel (1842–1906) ist ein beinahe ganz vergessener, erfolgreicher Unterhaltungsschriftsteller der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sein Leberecht Hühnchen hat es – zumindest in meiner Familie, aber ich glaube wohl auch darüber hinaus – zur Sprichwörtlichkeit gebracht für das kleinbürgerlich-idyllische Glück im kleinen Winkel. Nun steht eine kleine Seidel-Auswahl („Gesammelte Werke“ in fünf Bänden; es werden ungefähr 2500 Seiten sein) seit vielen Jahren ungelesen in meinem Bücherschrank, und als neulich ein Getwitter auf den Hans Dampf in allen Gassen von Zschokke kam, fiel mir auch gleich mein ungelesenes Hühnchen wieder ein.

Seidel war von Haus aus Ingenieur – er ist der Vater des vielzitierten „Dem Ingenieur ist nichts zu schwer“ – und gehörte auch, neben dem später viel berühmteren Theodor Fontane, zu den Mitgliedern des Tunnels über der Spree. Neben der Dichterei, die er durchaus mit finanziellem Erfolg betrieb, war er ein Vereinsmensch und Hobbygärtner mit Hang zu exotischen Blumen. Stilistisch steht er ganz anspruchslos in den Traditionslinien Jean Pauls, Hoffmanns, Fritz Reuters und wohl auch in denen Kellers und Storms, ohne deren Ernst und Hintergründigkeit je erreichen zu wollen. Er selbst wird sich wohl als Realist begriffen haben, doch steht er eher einer seichten Pseudo-Romantik nahe, die viele Romantiker wahrscheinlich mit einiger Verachtung betrachtet hätten.

Sein Leberecht Hühnchen ist von Beginn an Held einer lockeren Reihe anekdotischer Erzählungen, in denen es immer um Lebensfreude, Menschlichkeit und das Glück der kleinen Existenz geht. Das alles geht ganz leicht von der Hand und ist – bei aller gewollten Naivität; der Name Leberecht ist natürlich alles andere als ein Zufall – niemals in Gefahr, ins Kitschige abzurutschen. Der Ich-Erzähler ist ein Studienfreund Hühnchens, der diesen nach einigen Jahren zufällig in Berlin wiedertrifft. Hühnchen hat inzwischen eine kleine Familie mit seiner leicht behinderten, aber herzensguten Ehefrau, zwei immer entzückende Kinder und den rechten Lebenssinn: sich stets gutgelaunt nie vom Geschick einschüchtern zu lassen. Die Figur war sofort beliebt, und Seidel hat der ersten Erzählung noch zahlreiche, ganz ähnlich gestrickte nachfolgen lassen.

Wie schon gesagt: Das ganze ist die Art von Unterhaltungsliteratur, wie sie zu dieser Zeit die Familienblätter füllte, aber sie ist gut geschrieben und auch heute noch vergnüglich zu lesen, wenn man Maß hält und nicht zu viel auf einmal zu sich nimmt. Das eine oder andere gibt es auch aktuell noch im Druck; eine üppige Auswahl aber findet sich für kleines Geld in Antiquariaten oder eBooks.

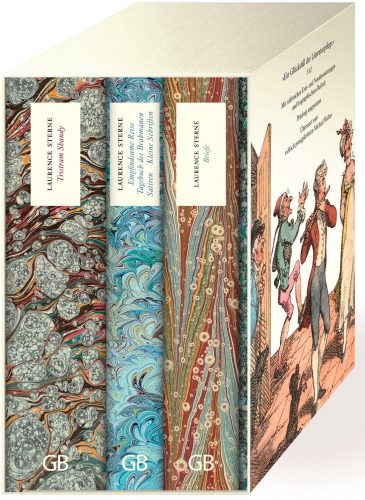

Heinrich Seidel: Leberecht Hühnchen. In: Gesammelte Werke. Neue wohlfeile Ausgabe in 5 Bänden. Band I. Stuttgart: Cotta u. Berlin: Klemm, o. J. (ca. 1925). Bedruckter Leinenband, Fadenheftung. 266 (von 524) Seiten.