So ist wohl Faust »klassisch« aber Wilhelm Meisters Wanderjahre eine freche Formschlamperei mit durchschnittlichem Inhalt; und die »Prinzessin Brambilla« ist ein Kunstwerk, und »Hanswursts Hochzeit« und dergleichen, säuische Lappalien, nicht wert der Druckerschwärze.

Arno Schmidt

Nur ein Jahr nach Klein Zaches genannt Zinnober lieferte Hoffmann dem Publikum sein nächstes längeres Märchen: Prinzessin Brambilla. Angeregt wurde der Text oder genauer seine Figuren und ihre Verkleidungen durch eine Reihe von Graphiken Jacques Callots, die Hoffmann im Januar 1820 zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Hoffmann hat 8 der 24 Blätter des Albums Balli di Sfessania ausgewählt, sie in Kupfer stechen und dem Märchen beibinden lassen. Dessen Handlung spielt während des Römischen Karnevals, und im Mittelpunkt steht der Schauspieler Giglio Fava, der sich in die Märchenlandprinzessin Brambilla verliebt und sich wieder geliebt glaubt. Vor diesem Abenteuer war er dem Anscheine nach mit der Putzmacherin Giacinta Soardi beinahe fast schon verlobt, der nun wiederum von dem Prinzen Cornelio Chiapperi der Hof gemacht wird.

Die Prinzessin und der Prinz sind auf etwas undurchsichtige Weise mit den Schicksalen des Zauberreiches Urdargarten verbunden, das leider seinen Herrscher König Ophioch verloren hat, bevor die Thronfolge ausreichend geregelt war. Nun ist die einzige Hoffnung für das Land das Wirken des Zauberers Magus Hermod, der selbstredend auch unter dem Namen Ruffiamonte weitgehend unbekannt ist. Giglio durchläuft in lockerer Folge zahlreiche Abenteuer, versucht seine alte Geliebte aus dem Gefängnis zu befreien, in dem sie gar nicht sitzt, verliert leider seine Anstellung am Theater, erhält aber auf zauberische Weise einen Beutel Dukaten, der sich nie zu leeren scheint, wird vom Tragödiendichter Chiari mit seinem neuen Stück bekannt gemacht, in dem er die Titelrolle des Moro bianco übernehmen soll, tanzt mit einer geheimnisvoll Maskierten, in der er die Prinzessin vermutet, trägt ein Duell aus, in dem er sich selbst niedersticht und dabei zugleich die Identität wechselt und was der Possen mehr sind. Er schlüpft dabei von Kostüm zu Kostüm und so in die diversen Masken, die Hoffmann in den Blättern Callots gefunden hatte. Auch hier heißt es sicherlich nicht zuviel verraten, wenn man sagt, dass am Ende des Karnevals alles gut endet, sowohl für die beiden Verliebten in Rom als auch für Prinz und Prinzessin in Urdargarten, wobei gar nicht so klar ist, ob es denn wirklich vier Personen waren, die sich da umeinander gedreht haben.

Den meisten Zeitgenossen war das Märchen zu locker gearbeitet und Hoffmann musste neben Lob seiner reichen Phantasie auch einige herbe Kritik einstecken. Erst im vergangenen Jahrhundert ist die Prinzessin Brambilla aufgrund ihrer motivischen Dichte, der zahlreichen Spiegelungen und Wechselbilder, der Wiederaufnahme des Theaterthemas und all der weiteren feinen Vorzüge so geschätzt worden, wie sie es verdient hat. In der leider nur allzu kurzen Entwicklung des Erzählers Hoffmann bildet dies hübsche Märchen eine wichtige Zwischenstufe hin zum leichten und nur scheinbar anspruchslosen Stil seiner letzten Erzählungen.

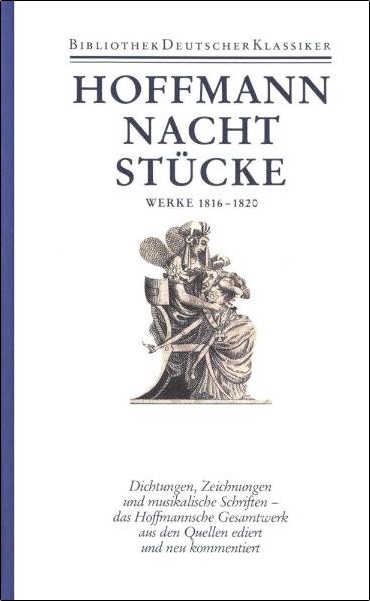

E. T. A. Hoffmann: Prinzessin Brambilla. Ein Capriccio nach Jakob Callot. In: Sämtliche Werke 3. Hg. v. Hartmut Steinecke. Frankfurt: Deutscher Klassiker Verlag, 22011. Leinen, Fadenheftung, zwei Lesebändchen, 1200 Seiten. Diese Ausgabe ist derzeit nur als Taschenbuch lieferbar.